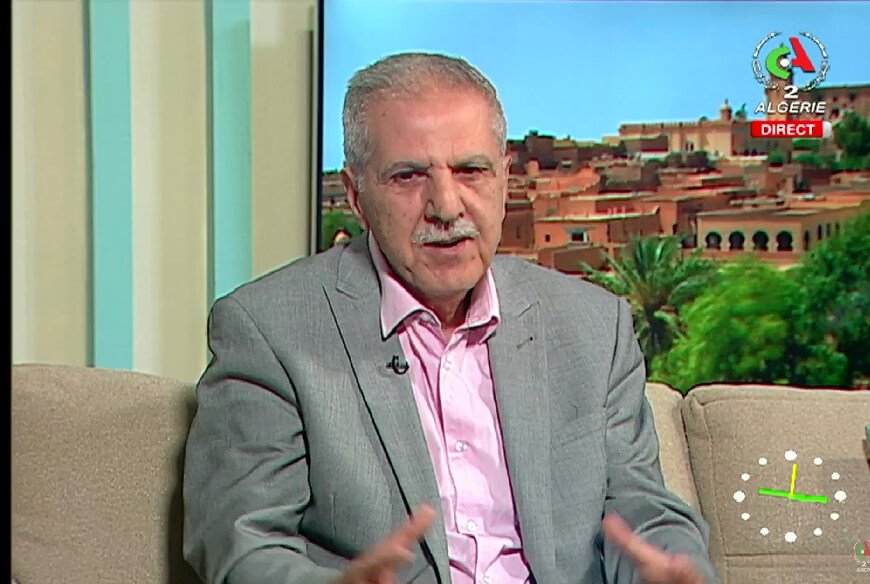

L’écrivain Saïd Saad revient, dans cet entretien, sur son itinéraire personnel, sa vision de l’écriture, les thèmes qui le traversent et la place que la littérature peut encore tenir dans une société confrontée à l’oubli, au déracinement et à la quête de sens.

Écrivain, journaliste, homme de mémoire et fin observateur du réel, Saïd Saad incarne une figure rare dans le paysage littéraire algérien contemporain. Entretien

Propos recueillis par Brahim Saci

Diasporadz : Vous avez longtemps été journaliste avant de vous tourner vers l’écriture romanesque. Comment ce passage s’est-il opéré, et que vous permet la littérature que le journalisme ne vous permettait pas ?

Saïd Saad : J’ai toujours aimé la lecture depuis l’adolescence. C’est la lecture qui m’a poussé à écrire et non pas le journalisme. Et de la lecture à l’écriture il n’y a qu’un pas. Je me rappelle des romans qui m’ont marqué à l’époque dans ma jeunesse comme « Vol de nuit » de Saint Exupéry, « Cellule 2455, couloir de la mort » de Caryl Chessmann, « Papillon » de Henri Charrière ou encore « Angela’s Aches » de Franck Mc Court qui m’a ému aux larmes.

Le journalisme, surtout à l’agence de presse APS, c’est la rigueur, la précision des chiffres et l’esprit de synthèse. La littérature au contraire me permet de donner libre cours à mon imagination, à exprimer mes sentiments à travers des personnages fictifs, et à transmettre des messages en filigrane. Chose que ne permet jamais le journalisme d’agence où le reporter confine à donner l’information de façon impartiale, sans commenter.

Diasporadz : Dans Les tranchées de l’imposture, vous rendez hommage aux tirailleurs algériens, dont votre père faisait partie. Quelles ont été les motivations profondes derrière ce projet, et quel regard portez-vous aujourd’hui sur cette mémoire oubliée ?

Saïd Saad : Des dizaines de milliers d’Algériens ont combattu pour la France, la puissance coloniale durant la Première et la Seconde guerre mondiale. Ils se sont illustrés dans de nombreuses batailles, de Verdun à Monte Cassino ou lors du débarquement de Provence. Ils ont été entraînés dans la guerre qui n’était pas la leur, qu’ils découvrent dans toutes ses atrocités. Souvent envoyés en première ligne dans les sections d’assaut, les soldats « indigènes » paieront un tribut bien plus lourd que ceux de la Métropole. Dans les postes les plus exposés, ils s’habituent à voir des visages brûlés par les gaz, des corps amputés et des tranchées remplies de corps, couverts de sang, d’excréments et de boue.

Des milliers de soldats algériens ne sont jamais revenus, morts pour la France. Les autres, considérés comme des miraculés en raison des énormes pertes humaines enregistrées par les alliés pour la reconquête de l’Europe et armes destructrices utilisées par les nazis, garderont à jamais les séquelles des années de feu…

De retour au pays, ils constatent que les vies gâchées au combat n’auront aucune reconnaissance. Aussitôt rentrés au pays, les combattants de l’Armée d’Afrique redeviendront des bougnouls et ceux originaires de Sétif, Guelma, Kherrata vont être les témoins de l’une des plus grandes barbaries du siècle : le massacre du 8 mai 1945. Voilà comment la France réagit dès qu’il s’agit de défendre ses intérêts ! Ce que je déplore aujourd’hui, c’est le silence autour de cette épopée algérienne. Qui de nous connait la 3e Division de l’infanterie algérienne, fer de lance de l’Armée d’Afrique ?

Diasporadz : Votre œuvre semble traversée par la question de l’effacement : celui des figures marginalisées, des histoires individuelles éclipsées par les récits officiels. Que cherchez-vous à transmettre à travers ces silences mis en mots ?

Saïd Saad : Je veux braquer la lumière sur les héros inconnus ; je veux parler de ces hommes et de ces femmes qui se sont sacrifiés dans les années de feu et qui n’ont obtenu aucune reconnaissance. Le véritable auteur, à mon avis, est celui qui saura faire connaitre les héros inconnus, qui existent dans les villages les plus reculés d’Algérie et dont on ne connait rien. Il y a des pays dans le monde qui n’ont pas de héros, alors ils inventent leurs héros tandis qu’en Algérie, pays du million et demi de martyrs, nous continuons à ignorer un grand nombre de nos martyrs.

Diasporadz : Dans Les rescapés de Pula, vous abordez un sujet brûlant d’actualité : l’exil clandestin et la désillusion de l’Europe. Comment avez-vous approché ce thème et qu’est-ce qui vous a poussé à en faire un roman ?

Saïd Saad : L’idée d’écrire ce roman publié en France aux éditions du Net est partie d’un article que j’avais lu sur le journal El Watan qui relate le désespoir d’une mère algérienne dont le fils est mort au large en voulant traverser la Méditerranée. C’était en 2018. Le sujet est d’une actualité brûlante effectivement. Et ce qu’il faut dire à propos est que l’émigration clandestine n’est pas un problème typiquement algérien mais bien un phénomène mondial.

Dans toutes les régions du monde, des personnes veulent changer de pays. Les Mexicains pour aller aux USA, les Subsahariens veulent remonter vers les pays du Maghreb, les ressortissants des pays du Moyen-Orient veulent aller en France ou en Grande Bretagne, etc. Ce phénomène s’accentue et s’aggrave d’année en année. En 2023 par exemple, il y a eu 23 000 tentatives de traverser la Manche. En 2024, ce chiffre est passé à 42 000.

Diasporadz : Dans La Gloire des vaincus, vous redonnez une voix aux insurgés de 1871, longtemps effacés des récits dominants. Comment avez-vous construit cette mémoire romanesque à partir des silences de l’histoire coloniale ?

Saïd Saad : S’il faut inventer des histoires pour montrer aux gens ce qu’ont enduré les Algériens au 19e siècle, c’est ce que je ferai. Ce livre raconte de façon imagée, l’insurrection de 1871. Il lève un pan sur une période de l’histoire de notre pays souvent méconnue, pourtant combien importante : la grande révolte d’El Mokrani. Elle est considérée comme l’une des plus importantes de l’histoire de la résistance contre la présence française en Algérie. Elle a véritablement ébranlé l’Etat français. Déclenchée en Kabylie, elle s’est propagée comme un feu de brousse sur l’ensemble de l’Est, au centre et au sud algérien. Les Kabyles l’ont appelée « Nnfaq Ouroumi » (l’hypocrisie des Français) ou « Taqsit n wahed usebain », (le récit, l’épopée de 71).

Le 15 mars 1871, Mohamed El Mokrani ouvre les hostilités en lançant ses troupes contre les Français à Bordj Bou-Arréridj. Toute la Kabylie est en ébullition. Elle est suivie par les tribus des Hauts Plateaux et des oasis du sud. De vaillants hommes, jeunes et téméraires, armés de pierres, de bâtons et d’épées, ont affronté courageusement l’ennemi. Les historiens et les militaires français reconnaissent l’ampleur de la mobilisation populaire ainsi que la menace qu’elle a représentée pour la présence française en Algérie. Jusqu’à janvier 1872, des affrontements meurtriers se sont déroulés sur une grande partie de l’Algérie. La violence a été inouïe et la révolte fut réprimée dans le sang. Des milliers de morts ont été enregistrés parmi la population musulmane, des villages furent détruits et incendiés, et les chefs religieux, décapités. Ceux qui ont survécu à ces massacres à grande échelle ont été traduits en justice devant des conseils de guerre tenus à Alger et à Constantine. Les condamnations à la déportation en Nouvelle Calédonie se comptaient par centaines.

L’histoire de l’Algérie est tellement riche, tellement profonde, tellement bouleversante. Le constat est que plus nous remontons dans le temps, moins nous disposons de textes historiques. À titre d’exemple, la guerre de libération (1954-1962) est bien documentée sur tous les plans. Nous pouvons l’étudier sous tous ses aspects avec moult détails par exemple, sur les grandes batailles livrées par l’ALN, le Congrès de la Soummam, la torture, la bataille d’Alger, les accords d’Evian ou, côté français, l’avènement de la 5e République en France en 1958, l’arrivée au pouvoir de De Gaule, le Comité de Salut public, l’OAS, etc.

Si nous remontons à l’année 1945, nous constatons déjà que les textes sont moins riches par rapport à la période liée à la Guerre de libération.

Par contre, nous détenons peu de textes relatant l’organisation du mouvement nationaliste de la résistance algérienne du début du 20e siècle, avec la création de l’Association des Oulémas, l’Etoile Nord-africaine, ou l’avènement de clubs sportifs comme le Mouloudia d’Alger (MCA- 1921)

Et 1871. De rares écrits existent rapportant cette période. Il s’agit principalement des rapports militaires ou bien la correspondance des soldats à leurs familles. Quelques livres d’histoire nous enseignent combien fut difficile et cruciale cette période. Il fallait, en premier lieu, situer le contexte dans lequel Algériens vivaient et expliquer les éléments déclencheurs de cette révolte.

L’objectif de « la Gloire des Vaincus » est de rappeler une tragédie gravée dans notre mémoire collective. L’histoire a un devoir de réhabiliter cette catégorie de citoyens algériens que la tyrannie coloniale française s’est acharnée à faire identifier comme de vulgaires bandits et de criminels.

Une masse de documents ont été consultés, afin de restituer le contexte de l’époque. Le but essentiel de l’ouvrage est de braquer la lumière sur la vie de nos compatriotes. Il s’agit de décrire un crime contre l’humanité, dans toute sa cruauté, parce que c’en est un.

La principale difficulté pour élaborer un tel ouvrage est certainement le manque de documentation liée à cette période dans certains domaines spécifiques. George Duhamel écrivait : « Le monde a deux histoires : celle qui se trouve inscrite dans les dossiers des Chancelleries et celle qui, petit à petit, se cristallise dans l’esprit des hommes. » C’est de cette histoire-là que s’est abreuvé cet ouvrage.

Diasporadz : Le personnage de François, journaliste français solidaire des insurgés, incarne une conscience critique au sein du système colonial. Pourquoi était-il important pour vous d’introduire cette figure, et que dit-elle de votre vision de l’engagement ?

Saïd Saad : À travers le personnage de Francois Duperey, j’ai voulu dire qu’il fallait distinguer la France et le régime colonial. Il y a des Français qui ont sympathisé avec la cause algérienne, d’autres ont carrément donné leur vie pour l’Indépendance. Le premier qui me vient à l’esprit est Maurice Audin, mathématicien français, membre du Parti communiste, arrêté et assassiné par les paras en juin 1957. Dans le personnage fictif de Duperey, le lecteur retrouve des fragments de Maurice Audin, de Pierre Chaulet, d’Yveton et j’en passe…

Diasporadz : Vous avez récemment consacré un livre à Amar Ezzahi, figure majeure du chaâbi algérien. Qu’est-ce qui vous a touché chez cet artiste, et pourquoi était-il important pour vous de raconter son parcours ?

Saïd Saad : Il était important d’écrire sur cet immense artiste pour le faire connaitre aux générations futures. Ezzahi était un chanteur populaire extraordinaire. Ce qui m’a touché chez cet artiste c’est la profondeur de son âme, son côté mystérieux.

Écrire un livre biographique sur Amar Ezzahi est loin d’être une sinécure, tant plusieurs pans de sa vie restent inconnus. C’était un homme entouré de mystères et de secrets. Et ce côté mystérieux le rendait encore plus captivant d’autant qu’il n’a pas laissé d’écrit sur sa vie. Cela veut dire que certaines questions ne trouveront jamais de réponse comme le mariage par exemple. Ezzahi ne s’est pas marié et on ne saura jamais pourquoi. Il a emporté tous ses secrets avec lui.

Il a fallu arpenter les ruelles autour de la Rampe Louni-Arezki, questionner les habitants des immeubles, des maisons, éplucher des documents, des photos et des coupures de presse pour tracer les contours de sa personnalité.

La construction de l’édifice commençait alors, lentement, régulièrement, elle s’accélérait par moment pour s’arrêter un peu plus loin, au gré des rencontres. Incontestablement, je prenais beaucoup de notes et j’étais convaincu que je touchais à quelque chose de profond. Je craignais toujours, malgré les mille renseignements que je glanais, de laisser un coin de la vie de l’artiste, inexploré.

Le livre s’est très bien vendu et nous pensons à une prochaine réédition, probablement en octobre.

Diasporadz : Selon vous, quel rôle la littérature peut-elle jouer aujourd’hui dans la préservation de la mémoire collective, notamment dans un pays comme l’Algérie, où l’Histoire est souvent contestée, fragmentée ou instrumentalisée ?

Saïd Saad : La littérature peut jouer un rôle capital, essentiel, dans la préservation de la mémoire collective, notamment en Algérie et dans les pays du Maghreb ou il existe une tradition de transmission orale. Quand je pense à toutes les légendes – tirées de la réalité – que nous racontaient nos grands parents ! Impressionnant, vraiment impressionnant. Mais les paroles s’en vont tandis que l’écrit reste. La préservation de la mémoire collective, voilà un domaine où la littérature peut intervenir.

Diasporadz : Avez-vous des projets en cours ou à venir ?

Saïd Saad : Mon prochain roman s’intitule « Un été à Nouméa ». J’essaye de décrire la vie des déportés algériens en Nouvelle Calédonie suite à la grande insurrection d’El Mokrani en 1871. J’ai fait beaucoup de recherches pour tenter d’être le plus près possible de la réalité et du quotidien vécu par nos compatriotes à partir de 1873 dans cet archipel du bout de monde.

Je fais remarquer à ce sujet que, mis à part les livres historiques, il n’y a pas de roman qui évoque la vie des déportés soit à Cayenne ou bien à l’ile des Pins. J’ai donné libre cours à mon imagination.

Je raconte de manière imagée la vie des déportés algériens en nouvelle Calédonie. Je braque la lumière sur la vie des compatriotes exilés au bout du monde. Personnellement, je ressens ces déportations vers la Nouvelle Calédonie ou la Guyane, comme un crime contre l’Humanité. J’aborde les thèmes de l’injustice coloniale, de la résistance, de la mémoire historique, tout en insistant sur le manque de documentation sur cette période cruciale.

Diasporadz : Un dernier mot peut-être ?

Saïd Saad : Il faut lire pour comprendre et connaitre l’histoire de notre peuple. Un homme qui ne lit pas dépendra toujours des opinions des autres. Malheureusement, la lecture fait défaut en Algérie et le livre est le maillon faible de la chaine culturelle. Les gens sont penchés sur leurs Smartphones et dans les cafés, les salons ou les places publiques, on n’entend que des commentaires sur le football.

Entretien réalisé par Brahim Saci