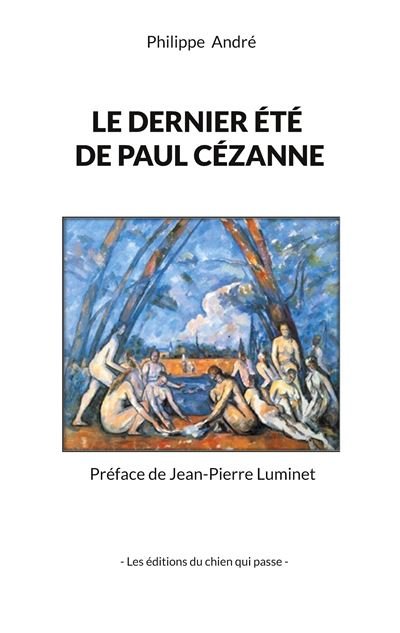

Le Dernier été de Paul Cézanne, de Philippe André, publié aux éditions Le Chien qui passe en 2025, est un livre rare, de ceux qui ne se contentent pas de raconter une histoire mais qui convoquent une présence, une densité de pensée et de sensation qui dépasse le cadre du roman.

Le Dernier été de Paul Cézanne de Philippe André n’est pas une biographie, pas tout à fait un essai, encore moins un roman historique. C’est un texte à part, situé dans cette zone poreuse où la littérature épouse la peinture, où le mot tente de faire vibrer la lumière, où la langue devient regard.

Philippe André, déjà remarqué pour son travail sur Van Gogh, poursuit ici une quête singulière : celle de s’approcher au plus près de l’intériorité créative d’un peintre à travers les moyens du langage. Et il y parvient. D’une manière presque vertigineuse. Car ce qu’il propose, ce n’est pas un récit sur Cézanne, mais une immersion dans Cézanne. Il lui donne voix. Il lui prête ses doutes, ses rêveries, ses colères muettes, son entêtement, ses blessures, mais surtout cette forme d’exigence spirituelle qu’on retrouve dans chacun de ses traits de pinceau. En se coulant dans la conscience du peintre à la fin de sa vie, alors qu’il médite sur ses fameuses Baigneuses — œuvre inachevée, suspendue, presque mystique — Philippe André nous convie à une traversée du temps intérieur, un temps dilaté, suspendu, comme celui de la toile elle-même.

Le livre est précédé d’une préface lumineuse de Jean-Pierre Luminet, astrophysicien et écrivain, qui ne se contente pas de présenter l’ouvrage : il en révèle les enjeux profonds, les échos invisibles entre art, science, perception et cosmos. Luminet, par son regard à la fois rigoureux et poétique, prépare le lecteur à l’expérience sensible qui l’attend. Il inscrit la quête cézannienne — et celle de Philippe André — dans une recherche plus vaste, presque cosmologique, où la matière devient vibration, où l’univers et la toile se répondent dans une même tension vers l’invisible.

Le génie littéraire de Philippe André réside précisément là : dans sa capacité à capter la vibration du silence, l’intensité d’un regard porté sur un fruit, une montagne, un corps, et à la traduire en prose. Son écriture épouse la texture même de la peinture cézannienne — elle est rugueuse, précise, jamais décorative, et pourtant constamment traversée de lumière. Il n’écrit pas sur Cézanne, il écrit à la manière de Cézanne. Il cisèle ses phrases comme le peintre ses touches : avec rigueur, patience, et cette volonté presque mystique d’atteindre l’essentiel.

L’impact du livre est profond. Il ne s’agit pas simplement d’en apprendre plus sur Cézanne, mais de vivre quelque chose avec lui. Une forme de compagnonnage dans la solitude, dans la recherche de la forme juste, de l’absolu à travers le visible. En refermant ce livre, on ne regarde plus les Baigneuses — ni aucune œuvre de Cézanne — de la même façon. On perçoit soudain le vertige du peintre devant la forme, le combat qu’il mène pour arracher à la nature une vérité qui ne se laisse pas dire, mais qui peut se pressentir. Et cette vérité, c’est peut-être le grand apport du livre : une intuition poétique de ce que la peinture cherche à nous dire quand elle se tait.

L’apport de Philippe André est aussi littéraire que philosophique. Il restitue à la création son poids existentiel, sa gravité. Il refuse les raccourcis psychologiques, les simplifications biographiques. Il s’intéresse à l’espace mental du peintre, à son temps intérieur, à sa manière de voir, de douter, de recommencer. Il invente une forme de narration sensorielle, lente, presque musicale, qui épouse la logique même de la contemplation. Ce n’est pas un roman de divertissement, c’est une œuvre exigeante, mais d’une beauté saisissante.

Il faut aussi dire combien le livre réussit à traduire, non seulement l’homme Cézanne, mais le mystère propre de toute grande œuvre : cette part irréductible, ce noyau d’énigme que ni la critique ni la technique ne peuvent épuiser. Le peintre, tel que le montre Philippe André, n’est pas un démiurge tout-puissant, mais un être qui doute, qui trébuche, qui cherche. Et cette quête, qui pourrait être sèche ou abstraite, devient ici profondément humaine, habitée. Philippe André excelle à rendre sensible cette tension entre maîtrise et inachèvement, entre savoir-faire et impuissance créatrice. Il met en lumière cette vérité si rarement dite : que parfois, les plus grands artistes, meurent, en ne sachant pas s’ils ont atteint leur but — mais ils meurent, en ayant tenté, jusqu’au bout.

C’est là que réside une autre dimension du génie de Philippe André : dans sa fidélité au non-savoir. Il ne force jamais le sens. Il laisse ouvertes les questions, les fissures, les silences. Il ne clôt rien. Comme Cézanne, il respecte la part obscure, il sait que toute tentative de fixer une vérité trop vite serait une trahison. Et pourtant, il nous rapproche de cette vérité, par la lenteur, par le détour, par l’écoute fine. Il écrit un roman qui devient presque une méditation, ou mieux encore : une présence.

Le Dernier été de Paul Cézanne est une œuvre qui ne se lit pas comme un roman classique. Elle se vit, elle s’éprouve. Elle demande une attention rare, une lenteur d’esprit, une disponibilité. Mais pour qui accepte ce rythme, c’est une expérience unique, comme une conversation avec l’âme même de la peinture. Ce que Philippe André accomplit ici, c’est un véritable miracle de langage — un livre qui ne parle pas de l’art, mais qui en fait.

Philippe André ne se contente pas de commenter, d’observer, d’analyser : il agit par l’écriture comme Cézanne agissait par la peinture. Il transpose le geste pictural en geste littéraire, dans une équivalence de tension, de concentration, de refus du bavardage, de fidélité à la sensation première.

Le texte ne disserte pas sur les intentions du peintre : il en épouse les tremblements. Il ne décrit pas les tableaux comme des objets finis, mais les traverse comme des paysages encore vivants, en train de se faire. Chaque phrase semble posée comme un coup de brosse, chaque silence pèse comme un blanc de la toile.

Ce que fait Philippe André, c’est une œuvre de recréation, au sens le plus plein : il recrée l’élan, la résistance, la fatigue et la foi nécessaires pour peindre — et il le fait avec les seuls moyens du langage.

Cela demande une humilité rare. L’auteur ne surplombe pas son sujet. Il ne s’installe pas dans la posture du biographe savant ni dans celle du romancier inventif. Il écoute. Il attend. Il cherche, dans le rythme même des phrases, la vibration d’un regard. Il transforme l’écriture en regard. Et ce regard, ce n’est pas celui du critique ou du spectateur, mais celui du créateur lui-même : un regard tendu vers l’absolu, tendu vers ce que Cézanne appelait la “petite sensation”.

Ainsi, le livre devient lui-même un acte artistique. Il ne parle pas seulement de peinture — il en produit l’effet. Il génère une expérience esthétique : il nous oblige à ralentir, à sentir, à penser avec les yeux. Il rend à la littérature ce pouvoir qu’elle a parfois perdu de nous transformer par sa forme même. Il ne donne pas à voir, il apprend à voir. Il ne donne pas à comprendre, il invite à sentir. Et c’est cela, profondément, faire de l’art.

Philippe André, dans ce livre, ne transmet pas une connaissance. Il partage une intensité. Il ne raconte pas Cézanne comme un homme du passé ; il en fait une présence vivante, troublante, essentielle. Et c’est pourquoi ce roman est si singulier : parce qu’il est, dans sa facture, dans son style, dans son tempo même, un miroir du travail cézannien. Un miroir sans imitation, un hommage sans emphase. Une œuvre sans artifices. Un livre qui, au lieu de parler d’un peintre, peint.

Brahim Saci