À partir des tablettes d’argile qui ont traversé quatre millénaires, Didier Aubourg redonne voix au mythe du Déluge, ce récit fondateur qui hante l’humanité depuis ses origines. Entre mémoire des eaux et transmission fragile, son texte interroge ce qui survit lorsque les mondes s’effondrent.

La première vague de pluie s’abattit sur Shuruppak. Un mur d’eau. Le bruit était assourdissant. Mille tambours à l’unisson. Depuis le pont supérieur, Uta-napishtim regardait sa cité disparaître.

Les rues se transformèrent en torrents. L’eau montait, inexorable. Des cris s’élevaient de la ville, de plus en plus nombreux, de plus en plus désespérés.

« Père ! », appela son fils aîné. « L’eau… elle monte trop vite. »

Le navire frémit. Un tremblement d’abord. À peine perceptible. Puis la proue se souleva. L’eau monta. Les amarres se tendirent. Craquèrent. Le bois gémit. La structure immense vacilla. Un instant de silence. L’eau souleva tout. Le navire s’arracha à la terre. Flotta. Comme un fétu de paille sur l’océan. Les flots l’emportèrent.

Son épouse le rejoignit, agrippée au bastingage. Dans l’obscurité grandissante, ils virent le temple d’Enlil disparaître sous les flots. Puis la ziggourat. Les maisons.

…

L’éclair déchira la nuit. Shuruppak apparut. Une dernière fois. Le temple doré. Là-haut. Des ombres sur les créneaux. Des mains tendues. Les colonnes tremblèrent. Vacillèrent. S’effondrèrent. Un instant suspendu. Le temple bascula. L’éclair s’éteignit. La nuit avala tout.

Puis plus rien.

Que l’eau.

« J’étais leur roi », songea-t-il. « Leur berger. J’avais juré de les protéger. »

Extrait de Anunnaki de Didier Aubourg

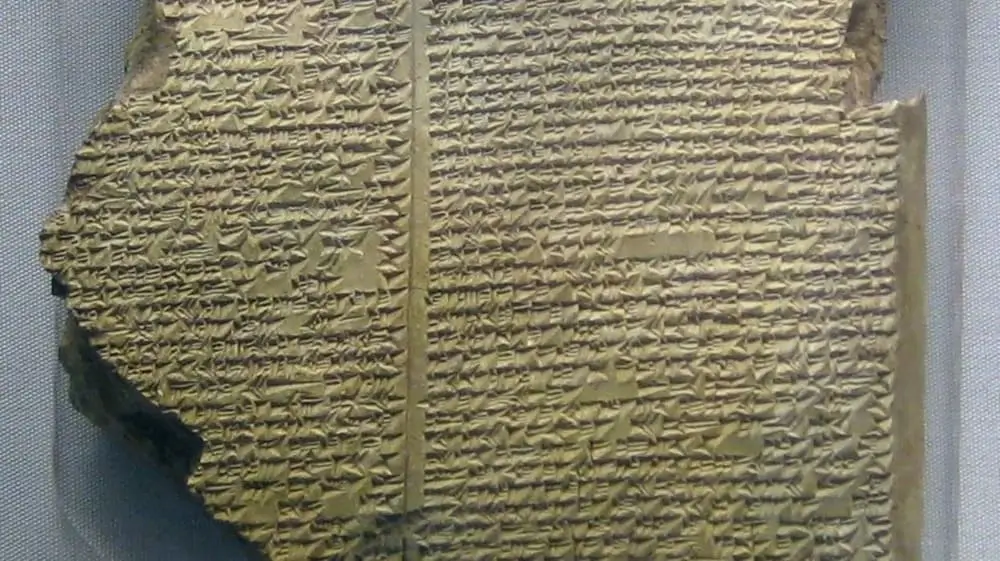

Ce récit n’est pas une invention moderne. Il repose sur des tablettes d’argile vieilles de près de quatre mille ans. Et lorsqu’on les déchiffra pour la première fois, en 1872, ce fut un séisme.

Le jour où la Bible perdit son monopole

Le 3 décembre 1872, George Smith, assistant au British Museum, prend la parole devant la Society of Biblical Archaeology. Dans l’assistance, le Premier ministre William Gladstone. Smith vient d’accomplir ce que personne avant lui n’avait réussi : déchiffrer une tablette cunéiforme rapportée des ruines de Ninive, l’ancienne capitale assyrienne.

Ce qu’il lit stupéfie l’assemblée. Un homme averti par un dieu. Une embarcation construite selon des dimensions précises. Des animaux rassemblés par couples. Un déluge qui submerge la terre. Un oiseau envoyé pour trouver la terre ferme. L’arche qui s’échoue sur une montagne.

L’histoire de Noé. Mais écrite mille ans avant la Bible.

Le texte appartient à la onzième tablette de l’Épopée de Gilgamesh. Le héros, roi d’Uruk, cherche le secret de l’immortalité. Il traverse les eaux de la mort pour rencontrer Uta-napishtim, le seul homme à qui les dieux ont accordé la vie éternelle. Et Uta-napishtim lui raconte comment il a survécu au Déluge.

La découverte provoque une onde de choc dans l’Angleterre victorienne. Le Daily Telegraph finance une expédition pour retrouver les fragments manquants. Smith lui-même part pour Ninive. Il mourra de dysenterie à Alep, trois ans plus tard, sans avoir achevé son œuvre. Mais le mal est fait. Le récit biblique n’est plus l’original. Il est l’héritier.

Avant Noé, avant Gilgamesh

L’Épopée de Gilgamesh elle-même n’est pas le texte le plus ancien. Les assyriologues ont depuis retrouvé des versions plus anciennes encore du récit du Déluge.

L’Atrahasis, rédigé en akkadien vers 1700 avant JC, raconte l’histoire complète : la création de l’humanité pour soulager les dieux de leur labeur, la multiplication des hommes dont le bruit finit par irriter Enlil, les fléaux successifs envoyés pour les décimer (sécheresse, famine, peste), et finalement le Déluge. Le héros s’appelle ici Atrahasis, « le très sage ». Enki, dieu des eaux douces et de la sagesse, le prévient en parlant à travers le mur de roseaux de sa maison.

Plus ancien encore, le récit sumérien de Ziusudra remonte au moins à 1600 avant JC, mais la tradition orale qu’il consigne est probablement bien antérieure. Le texte, fragmentaire, mentionne déjà les éléments essentiels : l’avertissement divin, la construction du bateau, le Déluge de sept jours et sept nuits, le sacrifice offert après le retrait des eaux.

Trois noms pour un même personnage : Ziusudra en sumérien, Atrahasis en akkadien, Uta-napishtim en babylonien. Et derrière eux, un quatrième : Noé, qui n’apparaîtra que des siècles plus tard, dans un texte hébreu rédigé pendant ou après l’exil à Babylone.

La filiation est claire. Les Hébreux exilés à Babylone au VIe siècle avant JC ont côtoyé une culture qui racontait le Déluge depuis plus d’un millénaire. Ils ont repris le récit, l’ont transformé, l’ont inscrit dans leur propre vision du divin. Un seul dieu au lieu d’un panthéon. Une punition morale (la méchanceté des hommes) au lieu d’une nuisance sonore. Mais la structure reste : l’avertissement, l’arche, les animaux, l’oiseau, la montagne.

Le Déluge, partout

Le récit mésopotamien n’est pas le seul. Des mythes du Déluge existent sur tous les continents, dans des cultures qui, pour la plupart, n’ont eu aucun contact direct entre elles.

En Grèce, Deucalion et Pyrrha survivent au déluge envoyé par Zeus, réfugiés sur le mont Parnasse. Ils repeuplent la terre en jetant des pierres par-dessus leur épaule, d’où naissent les hommes et les femmes. En Inde, Manu est averti par un poisson miraculeux (avatar de Vishnu) et construit un navire qui s’échoue sur l’Himalaya. En Chine, Yu le Grand dompte les eaux du déluge pendant treize ans, creusant des canaux pour évacuer les flots.

Chez les Hopis d’Amérique du Nord, le troisième monde fut détruit par l’eau avant que les hommes n’émergent dans le quatrième. Les Aztèques racontent que le quatrième soleil périt par inondation, transformant les hommes en poissons. Les Mayas décrivent un déluge de résine tombée du ciel. Les aborigènes d’Australie, les peuples polynésiens, les tribus amazoniennes : tous possèdent leur version du monde englouti.

Comment expliquer cette universalité ? Deux hypothèses s’affrontent, qui ne s’excluent pas nécessairement.

La mémoire des eaux

La première hypothèse est géologique. Des catastrophes réelles auraient marqué si profondément les populations qu’elles en auraient gardé le souvenir pendant des millénaires, transmis de génération en génération, transformé progressivement en mythe.

En 1998, les géologues William Ryan et Walter Pitman ont proposé une théorie saisissante. Vers 5600 avant JC, la Méditerranée aurait forcé le passage du Bosphore, déversant ses eaux dans ce qui n’était alors qu’un lac d’eau douce : la future mer Noire. En quelques mois, le niveau aurait monté de plus de cent mètres, engloutissant les villages côtiers, chassant les populations vers l’intérieur des terres. Des carottages ont révélé sous la mer Noire actuelle d’anciennes lignes de rivage, des coquillages d’eau douce brutalement recouverts de sédiments marins.

Cette inondation aurait touché les ancêtres des peuples qui, plus tard, s’installeraient en Mésopotamie. Le souvenir, transmis oralement, serait devenu le Déluge des tablettes sumériennes.

D’autres chercheurs pointent la fin de la dernière glaciation, vers 10 000 avant JC. La fonte des glaciers a fait monter le niveau des océans de plus de cent mètres en quelques millénaires. Des terres aujourd’hui submergées étaient alors habitées. Le Doggerland, entre l’Angleterre et le continent, était une plaine fertile peuplée de chasseurs-cueilleurs. Le golfe Persique était une vallée fluviale. Ces mondes perdus sous les eaux auraient nourri les récits de pays engloutis.

L’archéologue Bruce Masse a recensé les traditions orales des peuples côtiers du Pacifique. Beaucoup décrivent des tsunamis dévastateurs, certains avec des détails si précis (étoiles visibles, position du soleil) qu’il a tenté de les dater par calcul astronomique. Ces récits, transmis sur des dizaines de générations, suggèrent que la mémoire humaine peut conserver, sous forme mythique, le souvenir d’événements réels.

L’archétype du recommencement

La seconde hypothèse est symbolique. Le Déluge serait un archétype, une structure mentale universelle que toutes les cultures projettent indépendamment parce qu’elle répond à un besoin fondamental de l’esprit humain.

L’historien des religions Mircea Eliade a montré que le mythe du Déluge s’inscrit dans une vision cyclique du temps. Le monde vieillit, se corrompt, accumule les fautes. Il doit être détruit pour renaître purifié. L’eau, symbole de dissolution mais aussi de régénération, efface l’ancien ordre et permet au nouveau d’émerger. Le Déluge est une mort nécessaire pour qu’advienne une résurrection.

Dans cette perspective, le survivant du Déluge n’est pas simplement celui qui a eu de la chance. Il est l’élu, le juste, celui qui mérite de fonder l’humanité nouvelle. Noé est « juste et intègre ». Uta-napishtim est « le très sage ». Manu est le premier législateur. Le Déluge opère une sélection : seul survit ce qui mérite de survivre.

Mais le survivant porte aussi un fardeau. Il a vu mourir le monde ancien. Il est le dépositaire d’une mémoire terrible. « J’ai trahi ma charge », fait dire au roi de Shuruppak le récit que j’ai tenté d’écrire. « Un roi doit mourir avec son peuple. » Le survivant du Déluge est condamné à se souvenir, à raconter, à transmettre. Il est le premier maillon de la chaîne.

La chaîne de transmission

Car c’est peut-être là le cœur du mythe du Déluge : non pas la catastrophe elle-même, mais ce qui vient après. Quelqu’un a survécu. Quelqu’un a raconté. Et nous, des millénaires plus tard, nous lisons encore ce récit.

Les tablettes d’argile sumériennes ont traversé quatre mille ans. Elles ont survécu à l’effondrement de Sumer, à la chute de Babylone, à l’incendie de Ninive, à l’oubli de l’écriture cunéiforme, au pillage des sites archéologiques. Elles ont attendu, enfouies, que des hommes du XIXe siècle apprennent à les lire.

Le Déluge, dans ces textes, n’est pas seulement une punition divine ou une catastrophe naturelle. C’est une mise à l’épreuve de la transmission. Les eaux engloutissent les cités, dissolvent les tablettes d’argile, effacent la mémoire. Mais quelque chose survit. Quelqu’un raconte. Et le récit traverse les siècles.

À la fin de l’Épopée de Gilgamesh, le héros n’obtient pas l’immortalité qu’il cherchait. Mais il rentre chez lui et fait graver sur une stèle le récit de son voyage. L’immortalité qu’il trouve n’est pas celle du corps : c’est celle de l’histoire racontée. Nous lisons encore Gilgamesh. En ce sens, il a vaincu la mort.

Le Déluge continue

En écrivant Anunnaki, en m’appuyant sur les textes mésopotamiens originaux et leur transmission historique, j’ai voulu faire ce que les anciens scribes faisaient eux-mêmes : reprendre un récit, le transformer, lui donner une voix nouvelle. Non par infidélité à l’original, mais parce que c’est ainsi que les mythes survivent. Ils passent de bouche en bouche, de tablette en tablette, de langue en langue. Ils changent et restent les mêmes.

Le Déluge n’est pas derrière nous. Il est en nous. Chaque fois qu’un monde s’effondre, chaque fois qu’une civilisation disparaît sous les flots de l’histoire, quelqu’un survit et raconte. C’est ce que font les poètes. C’est ce que font les conteurs. C’est ce que faisaient les scribes sumériens en pressant leur calame dans l’argile fraîche.

Les tablettes de Gilgamesh ont traversé quatre millénaires. Les récits de Noé, de Deucalion, de Manu continuent de circuler. Et nous, lecteurs du XXIe siècle, nous ajoutons notre voix à cette chaîne sans fin.

Peut-être est-ce cela, écrire : comme l’écrit Brahim Saci dans La nuit retient l’aube, « L’encrier qui se vide / Remplit le vide ».

Didier Aubourg