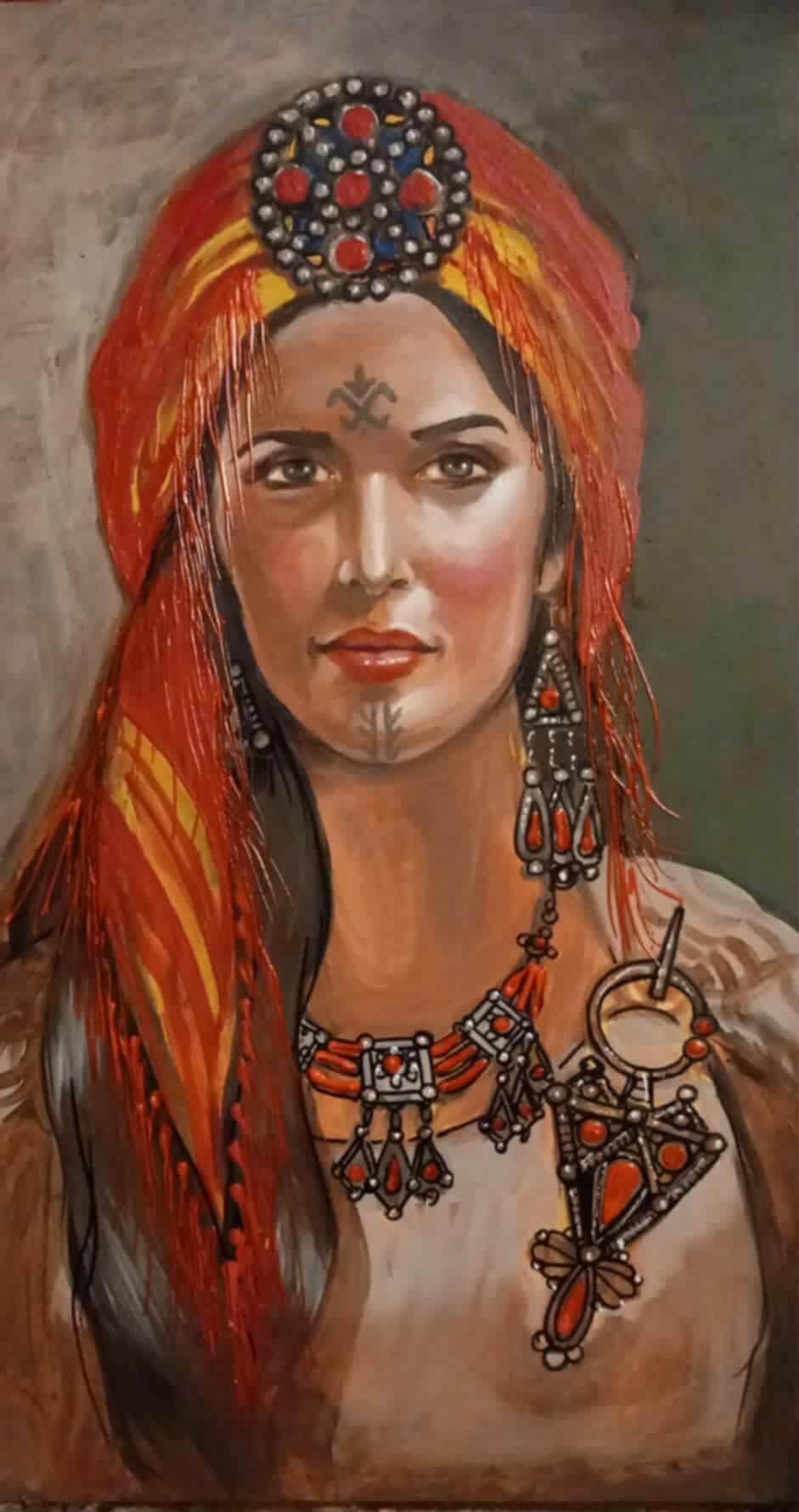

Dans l’univers pictural d’Azal Belkadi, notamment son tableau « La femme amazighe », la mémoire et l’identité se mêlent à la beauté et à la lumière.

Peintre algérien contemporain profondément attaché à ses racines amazighes, Azal Belkadi fait de la toile un espace de transmission et de reconnaissance ; ses œuvres, vibrantes de chaleur et d’émotion, célèbrent la femme amazighe comme symbole de dignité, de force et de continuité culturelle. En conjuguant tradition et modernité, réalisme et symbolisme, il érige la peinture en langage universel de résistance et d’espérance. Ce tableau, véritable hymne à la mémoire et à la fierté berbères, s’impose ainsi comme un acte d’amour et de renaissance identitaire.

Azal Belkadi est un peintre algérien contemporain dont l’œuvre s’inscrit dans une démarche de réhabilitation et de célébration de l’identité amazighe. Par son art, il cherche à redonner voix et visage à un héritage ancestral souvent marginalisé par les récits dominants de l’histoire. Son travail se distingue par une approche à la fois ethnographique, esthétique et poétique, où la peinture devient un acte de mémoire, un espace de résistance et de transmission culturelle. Chez Belkadi, la toile est un lieu de dialogue entre le passé et le présent, entre les symboles anciens et la modernité picturale. Son geste artistique est traversé par une conscience identitaire forte : il ne s’agit pas seulement de représenter la culture amazighe, mais de la revivifier, de la hisser au rang d’un langage universel de dignité et de beauté.

Dans le tableau ici observé, l’artiste peintre Azal Belkadi met en scène une femme amazighe, figure emblématique d’un peuple enraciné dans la terre et l’histoire. Parée de bijoux traditionnels finement détaillés et vêtue d’un foulard aux teintes chaudes, rouge, orange, ocre, elle incarne la vitalité, la fierté et la continuité d’une lignée. La femme devient ici le symbole de la transmission, celle qui porte la mémoire du groupe et la transmet à travers les générations. Son regard fixe, intense, semble défier le temps : il interroge le spectateur, l’invite à reconnaître la force silencieuse d’un monde souvent ignoré.

La femme amazighe : figure de dignité

La composition du tableau repose sur un équilibre subtil entre réalisme et idéalisation. La frontalité du visage, baigné d’une lumière douce mais précise, confère à la figure une dimension presque sacrée. Elle n’est pas seulement une femme, mais une icône, non pas religieuse, mais spirituelle. L’artiste rend visible cette union intime entre beauté et force, entre douceur et puissance. La lumière qui éclaire le visage traduit la noblesse intérieure, la sérénité d’une identité assumée.

Les éléments décoratifs ne sont pas de simples ornements : ils participent pleinement au langage symbolique de l’œuvre. Les bijoux, d’un travail minutieux, traduisent le lien entre esthétique et appartenance culturelle. Ils rappellent les savoir-faire ancestraux, les coutumes et la richesse des traditions artisanales amazighes. Quant aux tatouages discrets qui ornent le front et le menton de la femme, ils renvoient à des rites de passage, à des marques d’identité et de protection. Ces signes, hérités d’un univers spirituel ancien, inscrivent le corps dans une cosmogonie, un ordre du monde où chaque forme, chaque trait a une signification.

Belkadi, par la justesse de sa palette et la précision de son trait, réussit à transformer le visage féminin en un manifeste visuel. La femme amazighe devient le miroir d’une civilisation, le témoin d’un savoir enfoui, le symbole d’une mémoire qui refuse de se taire. L’artiste, à travers ce portrait, ne se contente pas de représenter un modèle : il convoque tout un imaginaire collectif, il réveille les voix silencieuses des ancêtres. Sa peinture se fait ainsi langage, chant, prière.

En célébrant la femme amazighe, Azal Belkadi rend hommage à la matrice culturelle de son peuple. Il offre à travers elle une vision du monde où la beauté ne se sépare pas de la vérité, où l’art devient un acte de reconnaissance et d’amour pour la terre, la langue et les traditions. Dans ce tableau, la beauté plastique s’unit à la profondeur symbolique, faisant de l’œuvre une véritable méditation sur l’identité, la mémoire et la permanence des racines.

La composition du tableau, d’une richesse chromatique maîtrisée, est dominée par une harmonie de tons chauds, ocres, rouges, orangés, qui semblent jaillir de la terre elle-même. Ces couleurs, à la fois vibrantes et profondes, évoquent la chaleur du désert, la poussière des montagnes de l’Atlas, du Djurdjura, de l’Akfadou, mais aussi la vitalité d’un peuple en symbiose avec la nature. Elles traduisent la dimension tellurique et spirituelle de la culture amazighe, enracinée dans la matière et le souffle du monde. Chaque teinte semble porteuse d’une mémoire, d’une émotion ancienne : l’ocre rappelle la pierre et la terre nourricière, le rouge exprime la passion et la vie, tandis que les nuances orangées enveloppent la figure d’une lumière chaude et presque mystique.

L’artiste joue habilement sur les contrastes pour renforcer la présence de son sujet. Le fond neutre, dépouillé de tout détail superflu, fait émerger la figure féminine avec d’autant plus d’intensité. Ce choix pictural permet de concentrer le regard du spectateur sur les parures, le visage et l’expression du modèle. Les bijoux, peints avec un soin minutieux, scintillent comme des fragments de mémoire, tandis que la peau, rendue par des dégradés subtils, révèle une douceur et une humanité palpable. L’opposition entre la sobriété de l’arrière-plan et la richesse des détails crée un équilibre harmonieux entre simplicité et opulence, entre silence et éclat.

Tatouages, bijoux, regard : le corps comme archive vivante

Le regard de la femme, fixe et pénétrant, constitue le point focal de la composition. Il concentre toute la force émotionnelle du tableau. Ce regard n’est pas tourné vers l’extérieur mais semble s’enfoncer dans l’intériorité, dans une méditation silencieuse. Il reflète une sagesse ancestrale, une conscience profonde de soi et du monde. Cette intensité introspective donne au portrait une dimension quasi spirituelle, comme si la figure peinte était dépositaire d’un savoir ancien, d’une vérité immuable.

Les tatouages rituels qui ornent le front et le menton ne sont pas de simples motifs décoratifs : ils sont des signes de vie, des empreintes identitaires chargées de sens. Dans la tradition amazighe, ces marques corporelles sont liées à la protection, à la fécondité, à la transmission et à l’appartenance communautaire. En les représentant avec précision et respect, Azal Belkadi inscrit son personnage dans une temporalité ancienne, reliant le présent à la profondeur des âges. Ces tatouages deviennent des symboles de résistance culturelle, des signes d’un langage secret gravé sur la peau, survivant malgré les transformations du monde moderne.

Les bijoux d’argent et de corail, eux aussi, témoignent du raffinement et de la richesse de l’artisanat amazigh. Leur éclat, leurs formes géométriques et leurs couleurs vives ne se réduisent pas à une fonction esthétique : ils expriment un univers de croyances, de traditions et de statuts sociaux. Chaque pièce, minutieusement peinte, semble vibrer d’une énergie propre. Le corail, souvent associé à la protection et à la vie, contraste avec la froideur noble de l’argent, formant une alliance de matières à la fois symbolique et sensuelle.

Belkadi, loin de se contenter d’une simple reproduction ethnographique, parvient à sacraliser ces éléments par son geste pictural. Il confère à chaque détail une puissance expressive qui dépasse la réalité visible pour atteindre la dimension du mythe. Par la lumière, par la texture, par le choix des couleurs, il transforme les signes culturels en symboles universels. La femme amazighe devient alors non seulement le témoin d’une civilisation, mais aussi l’incarnation d’une beauté intemporelle, d’une force qui traverse les âges.

Le tableau n’est pas une simple étude folklorique : il est une célébration, une offrande visuelle à la mémoire collective. Par la fusion du réel et du spirituel, du détail et de l’émotion, Azal Belkadi élève son sujet au rang d’icône culturelle. Son art révèle une vérité plus profonde : celle d’un peuple qui parle à travers la couleur, la lumière et le silence.

L’influence de la peinture figurative occidentale se mêle subtilement, chez Azal Belkadi, aux traditions esthétiques de l’Afrique du Nord, créant une œuvre à la croisée de deux mondes : celui de la rigueur académique et celui de la sensibilité identitaire. L’artiste maîtrise les codes du réalisme occidental, précision du dessin, justesse anatomique, modelé du visage et jeux de lumière, tout en les mettant au service d’une esthétique profondément enracinée dans la culture amazighe. Il ne s’agit pas pour lui d’imiter, mais de réinterpréter. Belkadi adopte la clarté du trait et la construction visuelle héritées de la peinture figurative, mais il en détourne l’usage pour traduire une réalité symbolique plutôt qu’une simple apparence. Sa peinture, bien qu’ancrée dans le réel, ne vise pas la reproduction fidèle du monde visible : elle cherche à en révéler l’âme, la part invisible et sacrée.

Ainsi, le réalisme devient un langage au service du mythe. La précision des contours, la maîtrise des volumes et la lumière savamment distribuée ne servent pas une intention naturaliste, mais poétique. L’artiste éclaire le visage de la femme amazighe d’une lumière douce, presque mystique, qui semble venir de l’intérieur. Cette lumière n’est pas seulement physique : elle est spirituelle, symbolique. Elle exprime la force intérieure, la dignité, la présence immuable d’un peuple. C’est en cela que le symbolisme domine l’ensemble de la composition : chaque détail, chaque couleur, chaque texture dépasse sa fonction descriptive pour devenir une métaphore. Le bijou devient signe d’appartenance, le tatouage devient marque de mémoire, le regard devient parole silencieuse.

Entre réalisme occidental et symbolisme maghrébin

Belkadi réussit ainsi une synthèse remarquable entre le réalisme occidental, fondé sur l’observation du monde, et la symbolique maghrébine, centrée sur la mémoire et la transcendance. Son art dépasse les frontières géographiques pour construire un langage pictural hybride, à la fois universel et profondément ancré dans son territoire d’origine. La femme qu’il peint n’est pas un simple sujet de portrait : elle est à la fois individu et symbole, chair et légende. Son visage condense en lui la présence d’un peuple tout entier, de ses douleurs, de ses luttes et de ses espérances.

Dans ce visage féminin se rencontrent l’intime et le collectif, le personnel et le mythique. Le regard, calme mais pénétrant, traduit une intériorité puissante : il porte la mémoire des ancêtres, ces voix silencieuses qui ont traversé le temps et les épreuves. Ce regard semble chargé d’un savoir ancien, d’une sagesse immuable face à la modernité qui bouscule les traditions. Il y a, dans cette attitude, une résistance discrète mais tenace : celle d’une culture qui refuse l’effacement, qui persiste à exister dans sa dignité et sa beauté.

Belkadi parvient à donner à cette figure féminine une dimension universelle : elle n’est plus seulement amazighe, elle devient une figure archétypale de la mémoire et de la permanence. Elle incarne la femme-monde, celle qui porte en elle la continuité de la vie et la transmission des savoirs. En cela, l’artiste fait de son œuvre un acte de résistance culturelle et de réaffirmation identitaire. Par la force tranquille de ce visage, il oppose à la fragmentation du monde moderne la stabilité d’une présence, la constance d’une tradition qui ne se démode pas, mais se transforme en symbole vivant.

Il faut dire que la peinture de Belkadi ne se limite pas à un dialogue entre deux courants esthétiques : elle devient un pont entre deux visions du monde. En mariant la rigueur du réalisme occidental à la profondeur spirituelle du symbolisme maghrébin, l’artiste invente une voie propre, celle d’une modernité enracinée, d’une modernité qui ne renie pas ses origines, mais s’en nourrit. Le visage qu’il peint n’est pas seulement un portrait : c’est une allégorie du peuple amazigh, un miroir tendu à la mémoire, une lumière offerte à la continuité de l’être.

L’apport d’Azal Belkadi à l’art contemporain réside avant tout dans sa capacité remarquable à unir la peinture et l’histoire, à faire dialoguer le geste esthétique avec la revendication identitaire. Son œuvre dépasse la simple recherche plastique pour devenir un espace de mémoire et de réhabilitation culturelle. En inscrivant la figure amazighe au cœur de son travail, il rend visible un héritage longtemps marginalisé par les récits dominants. Sa peinture devient alors un acte politique au sens noble du terme : non pas une revendication bruyante, mais une affirmation tranquille, lumineuse, d’une identité enracinée et digne. Belkadi réussit à transformer la toile en un territoire de réappropriation, un lieu où s’expriment la voix des ancêtres et la vitalité d’une culture millénaire.

En représentant la femme amazighe comme une figure noble, forte et consciente d’elle-même, l’artiste renverse les codes de représentation imposés par l’histoire coloniale et par le regard occidental, souvent teinté d’exotisme ou de folklorisation. Là où d’autres voyaient un objet décoratif, Belkadi révèle un sujet pensant, porteur d’une mémoire et d’une fierté. La femme n’est plus une image figée dans le passé, mais une présence souveraine, vivante, qui regarde le spectateur droit dans les yeux. Cette frontalité, cette intensité du regard, traduisent la volonté de l’artiste de redonner à la femme amazighe, et, à travers elle, à tout un peuple, la centralité et la dignité qui lui reviennent.

La peinture de Belkadi s’impose alors comme un acte de résistance silencieuse. Résistance contre l’oubli, contre la réduction culturelle, contre la disparition des symboles et des langues. Chaque trait, chaque couleur, chaque motif devient une affirmation d’existence. En redonnant chair et lumière à des traditions que la modernité tend à effacer, Belkadi accomplit un travail de sauvegarde et de transmission. Sa toile devient un espace de lutte douce, où la beauté est l’arme la plus puissante. Ce n’est pas la violence qui s’exprime, mais la persévérance, la continuité, la fidélité à la mémoire.

Son art opère ainsi un déplacement essentiel : il ne s’agit plus de peindre pour représenter, mais pour réhabiliter, pour guérir une mémoire blessée. L’artiste offre au spectateur une rencontre authentique avec un univers symbolique d’une richesse inouïe, un monde tissé de signes, de matières, de silences. Dans cet univers, le corps féminin devient un langage en soi, un manuscrit vivant où se lisent les histoires, les croyances et les luttes d’un peuple. Le visage de la femme amazighe, orné de tatouages et de bijoux, n’est plus seulement un sujet esthétique, mais un support de mémoire : chaque motif, chaque ombre, chaque éclat raconte une part d’histoire collective.

Belkadi réussit ainsi à concilier la rigueur de l’artiste et la conscience du témoin. Il peint non seulement pour montrer, mais pour transmettre. Son œuvre rappelle que l’art n’est pas détaché de la réalité, qu’il peut être à la fois un acte de beauté et un acte de vérité. Par son pinceau, il rend visible ce qui a été invisibilisé, il redonne voix à ceux que le temps ou l’histoire avaient rendus muets. Il célèbre la force tranquille d’un peuple et la profondeur de ses symboles.

L’apport de Belkadi se situe dans cette alliance rare entre esthétique et engagement, entre mémoire et création. Il prouve que la peinture peut être un instrument de réconciliation entre les cultures et les époques, un pont entre le passé et le présent. En magnifiant la femme amazighe, il ne cherche pas seulement à exalter la beauté d’un visage, mais à restaurer la dignité d’une civilisation tout entière. Ses œuvres sont des prières silencieuses, des actes d’amour envers la terre et la mémoire, et des invitations à regarder autrement, à voir dans la différence non pas une distance, mais une source inépuisable de sens et d’humanité.

Le tableau d’Azal Belkadi se déploie comme un véritable chant pictural, à la fois intime et universel, un poème silencieux écrit avec des couleurs, des gestes et des symboles. Chaque touche, chaque nuance, semble vibrer d’une émotion profonde, comme si la peinture elle-même respirait la mémoire d’un peuple. Par la précision du dessin, la chaleur des tons et la profondeur émotionnelle du regard, l’artiste parvient à transcender la simple représentation pour atteindre une forme de vérité intérieure. Son œuvre devient un espace de communion entre le visible et l’invisible, entre l’individuel et le collectif. La femme amazighe qu’il représente n’est pas seulement un sujet : elle est une présence vivante, un souffle, une parole ancienne qui traverse le temps pour se redire à travers la peinture.

La précision du trait témoigne d’une rigueur maîtrisée, mais jamais froide. Elle s’allie à la sensualité de la couleur, à la densité de la matière, pour créer une atmosphère vibrante, presque méditative. Les tons chauds, rouges, bruns, ocres, enveloppent la figure d’une lumière organique, celle du feu et de la terre, éléments fondateurs de la culture berbère. Cette chaleur chromatique évoque la permanence d’une identité enracinée dans la nature et la spiritualité. Cependant, malgré cet enracinement fort, le tableau ne se referme pas sur lui-même : il demeure ouvert au monde. L’univers de Belkadi n’est pas une nostalgie du passé, mais une réinvention de la mémoire. L’artiste célèbre la tradition tout en la projetant dans une modernité picturale qui parle à tous, quelles que soient les origines ou les croyances.

Cette dimension universelle s’exprime dans la force du regard, qui transcende les frontières culturelles. Il y a dans les yeux de cette femme une intensité qui touche à l’essentiel, un regard qui ne demande pas à être compris, mais ressenti. Il interroge le spectateur, le confronte à sa propre mémoire, à ses racines, à son rapport à l’altérité.

L’art comme acte de résistance

C’est ici que réside l’impact profond de l’œuvre : dans cette capacité à éveiller chez celui qui la contemple une conscience patrimoniale et esthétique, une émotion liée à la reconnaissance d’une beauté qui vient de loin. Le spectateur ne regarde pas seulement un portrait : il entre en dialogue avec une histoire, une mémoire, une identité qui, à travers l’art, retrouve sa voix et son visage.

En redonnant à la femme amazighe la centralité qu’elle mérite, Azal Belkadi accomplit un geste réparateur. Il corrige, par la beauté, des siècles de marginalisation et de silence. Cette femme, autrefois reléguée à la périphérie des récits artistiques et historiques, devient ici le centre lumineux du tableau, la source même de sa force et de son équilibre. Elle incarne la dignité retrouvée d’un peuple, la noblesse de ses traditions, la fierté de son héritage. Par son art, Belkadi réinscrit la culture amazighe dans la grande histoire visuelle du monde, non pas comme un folklore, mais comme une civilisation vivante et rayonnante.

Ainsi, le tableau dépasse largement sa beauté plastique. Il devient un manifeste silencieux, une affirmation de présence, une résistance lumineuse à l’effacement. Il témoigne de la capacité de l’art à sauver de l’oubli ce que la modernité ou l’histoire ont tenté d’effacer. La peinture se fait alors mémoire active, outil de transmission et de renaissance. À travers ce portrait, Belkadi offre une véritable offrande à la mémoire vivante de l’Algérie et du monde berbère, un hommage vibrant à la continuité d’une culture qui, loin de s’éteindre, se renouvelle dans la lumière du regard et la profondeur du geste.

Ce tableau est bien plus qu’une œuvre picturale : c’est une célébration de la persistance et de la beauté de l’être amazigh. Il nous rappelle que l’art, lorsqu’il est habité par la vérité d’une culture, a le pouvoir de réconcilier le passé et le présent, l’individu et la communauté, la mémoire et la création. Azal Belkadi, par la sincérité de sa démarche et la justesse de son regard, offre au monde une peinture qui respire la dignité, la fierté et l’espérance, une peinture qui, tout en racontant l’histoire d’un peuple, parle à l’humanité tout entière.

Brahim Saci