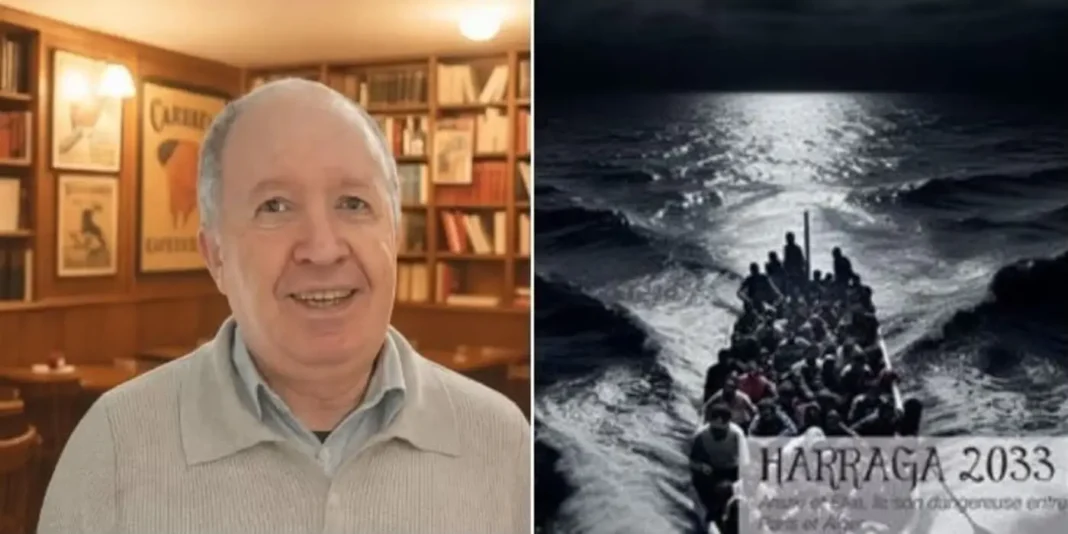

Dans Harraga 2033, Kacem Madani explore l’exil, la colère et la dignité humaine à travers le parcours d’Arezki et d’Elke, deux figures qui transforment l’expérience individuelle en miroir d’un monde profondément inégal. Ce texte, jailli d’un échange à cœur ouvert avec l’auteur, n’est pas seulement une lecture critique : il révèle la force de la littérature comme acte politique, espace de lucidité et outil de résistance contre l’oubli. Il s’inscrit dans la tradition d’une littérature algérienne engagée, à la fois mémoire des terroirs, critique des États postcoloniaux et réflexion sur les fractures sociales contemporaines.

Lire Harraga 2033 de Kacem Madani, c’est se confronter à une vérité que la littérature algérienne n’a cessé de formuler depuis des décennies : l’exil n’est jamais un accident individuel, mais le produit d’une histoire longue, faite de dépossession, de violence structurelle et de promesses inabouties. À ce titre, le roman s’inscrit clairement dans une tradition littéraire engagée, celle qui, de Kateb Yacine à Mohammed Dib, de Mouloud Mammeri à Tahar Djaout, a fait de l’écriture un lieu de résistance et de dévoilement.

Chez Kateb Yacine, la violence coloniale fragmentait les corps et les langues ; chez Dib, elle s’infiltrait dans la misère quotidienne, dans l’usure des existences ; chez Mammeri, elle prenait la forme d’un effacement programmé de la culture et de la mémoire. Harraga 2033 hérite de cette lignée, mais la prolonge dans un contexte postcolonial où la domination a changé de visage sans jamais disparaître. La colonisation n’est plus officiellement là, mais ses structures persistent, relayées par des États faibles, autoritaires ou impuissants, et par un ordre mondial profondément inégal.

Le roman de Kacem Madani ne s’attaque pas frontalement à l’État par le discours, mais par la mise en situation. Arezki évolue dans un espace où l’État est à la fois omniprésent et absent : omniprésent par ses administrations, ses interdits, ses contrôles ; absent lorsqu’il s’agit de garantir des conditions de vie dignes, un avenir, une reconnaissance. Cette contradiction est au cœur de la condition postcoloniale. L’État hérité de l’indépendance promet l’émancipation, mais reproduit souvent des logiques de domination et d’exclusion.

La frontière comme scène de violence et de domination

Dans Harraga 2033, les frontières occupent une place centrale. Elles ne sont pas de simples lignes géographiques, mais des dispositifs politiques. La frontière maritime, en particulier, est une invention meurtrière de l’ordre mondial contemporain. Elle sépare les vies qui ont droit à la mobilité de celles qui doivent rester immobiles ou disparaître. La mer devient ainsi une frontière coloniale tardive, où se rejoue, sous une autre forme, la hiérarchie des corps.

Arezki n’est pas un aventurier ; il est un sujet postcolonial confronté à l’impossibilité de circuler librement. Son départ n’est pas motivé par le désir d’ailleurs, mais par l’impossibilité de rester. Cette situation rappelle les figures de l’errance chez Dib ou les personnages de Mammeri, pris entre fidélité à la terre et impossibilité d’y vivre dignement. La différence, aujourd’hui, réside dans la brutalité des dispositifs de contrôle et dans la criminalisation de la mobilité.

Kacem Madani l’écrit sans ambiguïté : « Le parcours d’Arezki ressemble beaucoup au nôtre, au tien, au mien ». Cette phrase est fondamentale, car elle inscrit le roman dans une expérience collective, au-delà de la simple aventure individuelle d’un personnage. Elle rappelle que l’exil n’est pas une anomalie, une exception ou un choix purement personnel, mais le produit d’un système historique et politique défaillant, qui continue de structurer les vies bien après la fin officielle de la colonisation.

L’exil devient norme, conséquence directe de l’incapacité des États postcoloniaux à protéger, à redistribuer, à offrir des horizons à leurs citoyens. La précision ironique — « la différence, c’est que de notre temps, nous n’avions pas recours à la chaloupe » — souligne non seulement une aggravation historique, mais aussi la brutalisation contemporaine des parcours migratoires. Là où d’autres générations ont connu l’exil intérieur, administratif ou culturel, les jeunes générations affrontent aujourd’hui une violence directe, corporelle, mortifère, matérialisée par des mers devenues frontières meurtrières, des systèmes de contrôle impitoyables et des États parfois complices par leur inertie.

Dans cette perspective, Harraga 2033 dialogue implicitement avec une littérature de la rupture, qui refuse la narration linéaire et rassurante. Comme chez Kateb Yacine, la narration refuse le confort de l’ordre et de la chronologie ; elle reflète la désorientation, la violence et l’urgence d’exister dans un monde chaotique. Comme chez Mohammed Dib, le roman s’attache aux humiliations ordinaires, à la fatigue des corps, à l’usure progressive de la dignité et à l’érosion de l’existence par les systèmes politiques et sociaux. Comme chez Mouloud Mammeri, la mémoire du terroir n’est jamais décorative : elle constitue un enjeu politique. Les histoires, les coutumes, les anecdotes locales deviennent des instruments de résistance, des moyens de rappeler l’histoire là où les pouvoirs successifs tentent de l’effacer.

L’exil comme expérience collective

Cette tension entre mémoire et effacement est amplifiée par la disparition progressive des « bibliothèques vivantes » : les anciens, détenteurs d’histoires et de savoirs, meurent sans avoir transmis leur expérience. Kacem Madani le souligne lui-même dans nos échanges : « Je me rendrais au bled pour puiser des souvenirs des plus vieux que moi. Ces bibliothèques vivantes qui s’en vont avec une mémoire remplie d’histoires du terroir ». L’effacement de ces récits contribue à un processus global de déshistoricisation des dominés, qui rend l’exil non seulement nécessaire mais inévitable, en privant les nouvelles générations des outils pour comprendre et résister aux structures qui les contraignent.

Ainsi, le roman transforme l’expérience individuelle d’Arezki en un miroir du monde, révélant comment les traumatismes historiques, les injustices structurelles et l’incapacité des États postcoloniaux façonnent des trajectoires de vie. Cette dimension collective et politique confère au récit une puissance critique : il n’agit pas seulement comme un récit d’aventure ou d’émotion, mais comme un instrument d’analyse de l’Algérie contemporaine, des périphéries globales et des fractures laissées par l’histoire coloniale, tout en inscrivant la littérature algérienne dans une continuité de lutte contre l’oubli, la violence et la marginalisation.

La colère qui traverse Harraga 2033 s’inscrit elle aussi dans une tradition de littérature engagée et de critique sociale. Kacem Madani le formule sans détour : « On ne peut pas ne pas avoir emmagasiné de la colère face à ce monde qui périclite à toute vitesse ». Cette colère n’est pas dirigée contre des individus isolés : elle vise les structures, les systèmes qui organisent la société autour de l’extraction des ressources, de l’inégalité et du mépris des périphéries. Elle rejoint la colère lucide de Tahar Djaout, pour qui écrire n’était pas seulement un acte esthétique, mais une résistance contre l’asphyxie politique, contre le silence imposé par des pouvoirs aveugles et violents.

Critique en creux de l’État postcolonial

Loin de toute posture idéologique simpliste ou de manichéisme, Harraga 2033 propose une critique en creux de l’État postcolonial. L’État y apparaît non seulement incapable de protéger ou d’émanciper ses citoyens, mais actif dans la production de désenchantement et de vulnérabilité. Il gère la pénurie, il canalise la frustration, il transforme des vies en parcours de survie. Comme nous le confie Madani : « Le parcours d’Arezki ressemble beaucoup au nôtre, au tien, au mien ». La faillite de l’État est donc un moteur de l’exil : il transforme des citoyens en clandestins, des sujets politiques en corps superflus, et fait des frontières non pas des lignes de protection, mais des instruments de violence et de contrôle.

Pourtant, le roman ne se réduit pas à une dénonciation pessimiste. L’énergie d’Arezki et d’Elke, leur « naïveté déconcertante », introduit une faille dans ce dispositif oppressif. Cette naïveté n’est pas naïveté de l’ignorance : elle est politique. Elle refuse la résignation et affirme que l’amour, la solidarité, la projection vers l’avenir restent possibles, même dans des contextes hostiles. Elle rejoint une tradition littéraire où l’humain persiste malgré tout, où la dignité survit au cœur de la misère, comme chez Dib et Kateb, et rappelle que la lucidité et l’émotion ne sont pas incompatibles.

La conversation autour du roman elle-même devient un acte politique. Lire attentivement, dialoguer, refuser les commentaires expéditifs, c’est résister à la consommation rapide des œuvres et à l’oubli. Quand Kacem Madani confie : « Parfois j’en arrive à oublier que tu parlais de mon livre… », il reconnaît que la lecture peut déplacer le texte hors du contrôle de l’auteur, le rendre disponible à d’autres luttes, à d’autres expériences, à d’autres lectures critiques.

La question d’une suite, Harraga 2043, 2053, prend alors une dimension symbolique. Elle rappelle que tant que les structures d’injustice héritées de la colonisation et réaménagées par le néolibéralisme mondial persistent, la littérature engagée demeure nécessaire. Les dates changent, les dispositifs se modernisent, mais les logiques de domination restent étrangement stables. Le roman ne prédit pas seulement l’avenir : il interroge les continuités historiques et les fractures politiques qui façonnent l’existence des jeunes générations.

Mémoire, colère et nécessité d’écrire : une littérature de résistance

Harraga 2033 s’inscrit ainsi dans une continuité littéraire de combat, qui refuse l’oubli et la neutralité. Il rappelle que la littérature algérienne n’a jamais été un simple espace esthétique : elle est un lieu de mémoire, de lucidité, et de résistance. Écrire, ici, n’est pas seulement raconter : c’est nommer, relier, dénoncer, et parfois sauver ce qui peut encore l’être. Dans un monde qui érige les frontières en dogmes et l’injustice en fatalité, Harraga 2033 affirme, avec ses moyens propres, que la parole reste un passage, une voie d’émancipation, un acte politique concret.

Harraga 2033 n’est pas un roman de plus sur l’exil. Il est un acte de refus. Refus de l’invisibilisation, refus de la résignation, refus de l’idée selon laquelle certaines vies seraient condamnées à l’attente ou à la disparition. En donnant chair à Arezki et Elke, Kacem Madani rappelle que l’exil n’est ni une fatalité individuelle ni une dérive marginale, mais le produit direct de choix politiques, historiques et économiques.

Ce roman met en accusation un ordre du monde fondé sur l’inégalité de circulation, sur la hiérarchisation des corps et sur la naturalisation des frontières. Il montre que la mer, devenue cimetière, est l’aboutissement logique de politiques qui ferment les portes tout en feignant de s’étonner des départs. Face à cela, écrire devient une nécessité éthique. Écrire, c’est refuser que ces trajectoires soient réduites à des statistiques ou à des faits divers.

Dans la lignée de Kateb Yacine, de Mohammed Dib, de Mouloud Mammeri et de tant d’autres, Harraga 2033 affirme que la littérature n’est pas un luxe réservé aux temps apaisés. Elle est une arme fragile mais persistante contre l’amnésie collective, contre la confiscation de la parole et contre les récits officiels qui dépolitisent la souffrance. Elle ne remplace ni l’action ni le combat, mais elle empêche le mensonge de s’installer confortablement.

Lire ce roman, en parler, le prolonger par la conversation, est déjà un geste politique. C’est refuser la passivité du spectateur. C’est reconnaître que les harraga ne sont pas des silhouettes anonymes, mais les visages contemporains d’une histoire longue de domination et de dépossession. Tant que cette histoire se poursuivra sous d’autres formes, la littérature engagée restera indispensable.

Harraga 2033 nous rappelle enfin ceci : lorsque les frontières se ferment, lorsque les États échouent, lorsque le monde se durcit, il reste la parole. Une parole qui dérange, qui nomme, qui accuse, et qui, parfois, ouvre des passages là où tout semblait muré.

Brahim Saci

Kacem Madani, Harraga 2033, Éditions Edilivre, 2025.