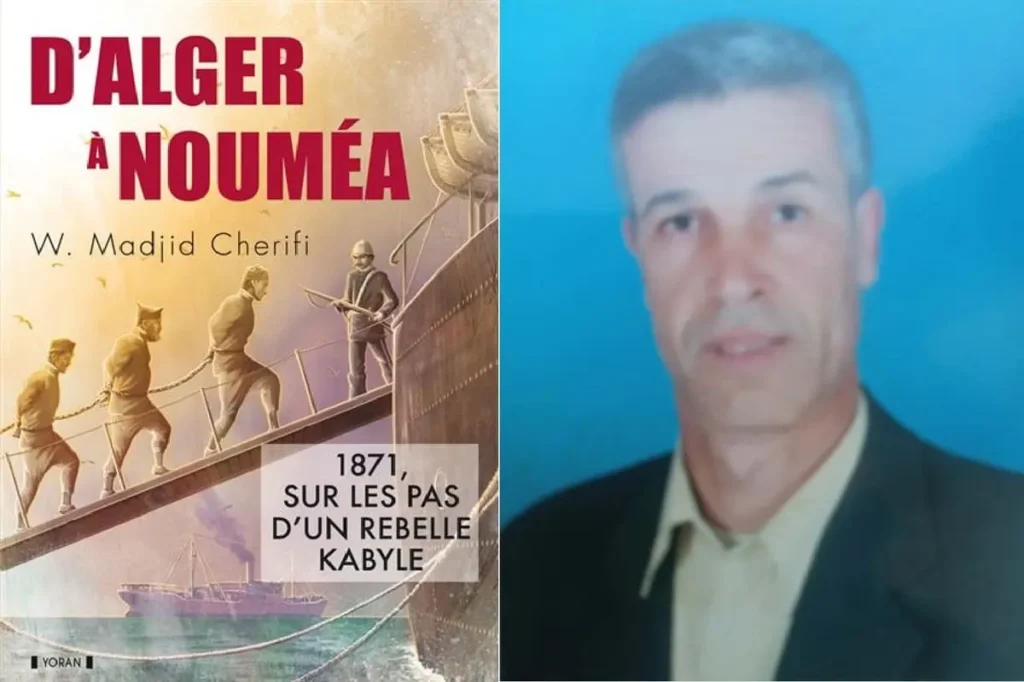

Dans cet entretien, Waghlis Madjid Cherifi revient sur sa démarche d’écrire sur la déportation des insurgés kabyles de 1871 et des communards en Nouvelle-Calédonie, un épisode méconnu de l’histoire coloniale française.

Propos recueillis par Boualem B.

Diaspora DZ : Qu’est-ce qui vous a poussé à aborder ce sujet très peu connu de l’histoire coloniale française, à savoir la déportation des insurgés kabyles de 1871 et des communards en Kanaky-Nouvelle-Calédonie ?

Waghlis Madjid Cherifi : Tout a commencé par une rencontre bouleversante avec une histoire individuelle, celle de Seghir Touati, un homme originaire de Tifra, près de Sidi-Aïch en Kabylie. Ce paysan-poète, à ses heures perdues, s’était dressé contre les injustices criantes de l’ordre colonial, à savoir les spoliations de terres, les humiliations quotidiennes, la famine larvée, etc. Condamné pour sa participation à l’insurrection de 1871, il fut déporté à l’autre bout du monde, en Nouvelle-Calédonie, dans des conditions effroyables.

Cette histoire terrible m’a profondément touché. J’ai donc commencé à creuser dans les archives, à écouter les témoins, à lire les récits touchant le sujet. Pas à pas, je me rendais compte que ce n’était que la face immergée de l’iceberg. Des centaines de rebelles kabyles, après la grande insurrection de Cheikh El Mokrani et Cheikh El Haddad, ont rejoint au bagne ceux qui avaient fait la tentative de Commune de Paris. Et là, une évidence m’a frappé : ces deux soulèvements, l’un anticolonial en Algérie, l’autre social et républicain en métropole, étaient contemporains, réprimés par le même pouvoir versaillais, et leurs acteurs ont fini par partager le même exil, la même souffrance, la même humanité face à l’injustice.

Comment avez-vous découvert cette histoire ? Y a-t-il eu un déclic particulier ?

C’était lors d’un colloque consacré à Abderrahmane El-Waghlissi. Un des participants, descendant direct de Seghir Touati, me prend à part et me raconte l’histoire de son aïeul avec émotion. Il a évoqué le voyage interminable dans des cales répugnantes, les séparations douloureuses avec des familles mais aussi la dignité de ces hommes et femmes qui, malgré tout, ont refusé de se soumettre.

J’étais fasciné par ce drame à la fois intime et universel. Pour moi, il ne s’agit pas d’une simple note de bas de page de l’histoire coloniale, mais d’une plaie vive, d’une mémoire occultée qui attend d’être mise en lumière.

Pourquoi avoir choisi la forme romanesque plutôt qu’un essai historique ou un documentaire ?

Je n’ai jamais eu la prétention d’écrire un travail d’historien pur. Mon ambition était autre : faire revivre des émotions, des sensations, des visages oubliés. Le roman permet cette immersion totale, cette empathie charnelle avec les personnages.

Un essai aurait été précieux, mais il serait resté au registre des idées et des faits ; le roman, lui, fait battre le cœur, fait sentir la peur dans la cale du bateau, la solidarité née dans les camps, la nostalgie d’une terre perdue. C’est une façon de rendre justice à ces vies brisées, non par des notes de bas de page, mais par une présence vivante.

Comment avez-vous concilié fiction et réalité historique ? Quels ont été vos défis pour rester fidèle aux faits tout en gardant une liberté romanesque ?

J’ai procédé avec beaucoup de prudence et de respect. J’ai lu tout ce qui existe : les archives coloniales, les mémoires de communards comme Louise Michel (qui a côtoyé ces déportés kabyles et en a parlé avec admiration), les rares témoignages oraux transmis par les descendants.

Mais pour le reste, j’ai imaginé ce que les archives ne disent pas : la détresse d’une mère kabyle voyant partir son fils pour toujours, l’angoisse d’un communard parisien découvrant un autre monde colonial, les premiers regards échangés entre ces deux groupes que tout semblait opposer.

Le défi majeur a été de ne jamais trahir l’esprit de dignité et de résistance qui animait ces hommes et ces femmes, tout en laissant respirer la fiction.

Le roman mêle des destins kabyles et communards : comment avez-vous travaillé la rencontre entre ces deux groupes, leurs différences et leurs points communs ?

Les deux révoltes ont éclaté en 1871 à quelques semaines d’intervalle. La Commune de Paris à partir du printemps, écrasée dans le sang en mai ; l’insurrection initiée par Cheikh El Mokrani en mars, qui a embrasé le pays avant d’être matée en 1872. Le même gouvernement Thiers, affaibli par la défaite face à la Prusse, se retrouve avec deux fronts intérieurs qu’il doit contenir par la force.

Sur place, en Nouvelle-Calédonie, les différences étaient évidentes : langue, culture, religion, origines sociales. Mais les points communs l’ont emporté : la même rage contre un ordre injuste, la même expérience de la déportation, du bagne, de l’exil sans retour. C’est cette fraternité dans l’adversité que j’ai voulu montrer. L’iniquité les a rapprochés ; la solidarité est devenue leur arme de survie.

Quels sont, selon vous, les liens entre la répression de l’insurrection de 1871 en Kabylie et celle de la Commune de Paris ? Comment ces deux événements s’éclairent-ils mutuellement ?

Ils s’éclairent d’une lumière très crue : c’est la même logique répressive d’un pouvoir bourgeois et colonial qui broie tout ce qui menace son ordre. D’un côté, des ouvriers et artisans parisiens qui rêvent d’une république sociale et égalitaire ; de l’autre, des Kabyles qui défendent leur terre, leur dignité, leur identité face à la spoliation coloniale.

Ironie tragique : le colonisateur français devient lui-même colonisé dans sa propre défaite intérieure. Dans les deux cas, on retrouve la misère exploitée, l’iniquité institutionnalisée, la violence d’État. Et dans l’exil, cette solidarité inattendue montre que la lutte contre l’oppression transcende les frontières.

Votre roman met en lumière une forme de solidarité entre déportés. Pensez-vous que cette histoire peut inspirer les luttes contemporaines contre l’oppression et l’impérialisme ?

Absolument. Cette fraternité forcée par l’adversité reste d’une actualité brûlante. Aujourd’hui encore, face aux impérialismes modernes, aux inégalités mondiales, aux dépossessions de terres ou aux migrations forcées, l’union des opprimés est la clé. Quand on est confronté à la même injustice, les différences s’estompent et la solidarité devient une force invincible. C’est un message intemporel : dans l’iniquité, on se serre les coudes, et c’est ensemble qu’on résiste.

Envisagez-vous de continuer à explorer des thèmes liés à l’histoire coloniale ou à la mémoire algérienne ?

Oui. J’ai déjà des projets en cours, des histoires qui attendent d’être racontées, d’autres pans de cette mémoire enfouie. Mais il est encore trop tôt pour en dire plus. Laissons le temps au temps, comme disent les anciens. Ces récits demandent de la maturation.

Pensez-vous que la littérature peut contribuer à une forme de réparation symbolique pour les victimes de l’histoire coloniale ?

Sans aucun doute. La littérature a ce pouvoir unique : elle fait connaître, elle fait ressentir, elle redonne une voix à ceux qui ont été réduits au silence. En appelant à dénoncer les injustices et à mettre les victimes sous les projecteurs, elle contribue en quelque sorte à une réparation symbolique. Si elle ne remplace pas la justice réelle, toutefois elle répare les mémoires blessées en donnant la possibilité aux peuples de se regarder en face, d’exprimer ce qu’ils ont su faire de bien comme ce qu’ils ont fait de mal. C’est, en fait, une sorte de lumière qui peut éclairer les chemins de la reconnaissance et de la réconciliation.

Entretien réalisé par Boualem B.