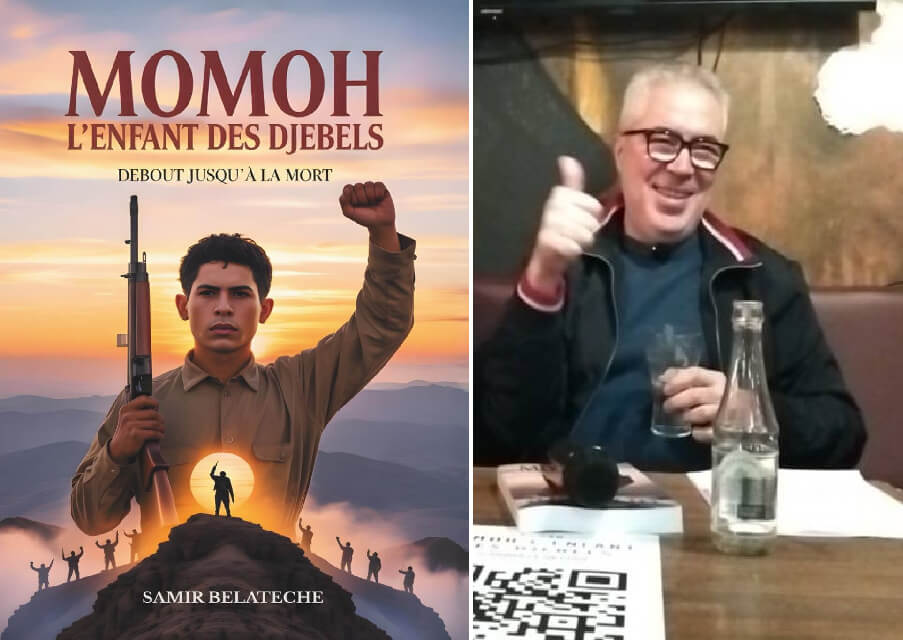

Le troisième roman de Samir Belateche, Momoh, l’enfant des djebels – Debout jusqu’à la mort, marque une étape décisive dans le parcours d’un écrivain dont la plume se nourrit d’histoire, de mémoire et d’humanité.

Après Harga – Brûler les frontières, Gaza, la dernière dépêche et Les Traversées immobiles (Chroniques de l’entre-deux, nouvelles existentialistes inspirées de Camus, Sartre et Kafka) », où l’auteur interrogeait les blessures contemporaines de l’exil et des conflits modernes, l’écrivain Samir Belateche remonte, dans ce dernier roman, le fil du temps pour revenir à la source de la dignité algérienne : la guerre de libération. Il y trouve non seulement la matière d’un récit national, mais surtout l’écho intime d’une mémoire familiale qu’il ressuscite avec pudeur et ferveur.

Le roman s’ouvre sur une image forte, celle d’une photographie trouée par un éclat d’obus — métaphore poignante de la mémoire blessée et de la transmission interrompue. De ce fragment, l’auteur tisse le destin de Mohamed Ben Amara, dit Momoh, jeune Kabyle emporté à dix-neuf ans par la guerre, et de sa famille. Autour de lui gravitent Fadhma, la mère au courage obstiné, et Zahia, la petite sœur chassée de l’école coloniale, figures féminines d’une Algérie meurtrie mais debout. Leurs voix, tour à tour muettes et puissantes, deviennent les véritables porteuses du récit : c’est à travers elles que la guerre prend chair, non pas dans les grandes batailles, mais dans les gestes du quotidien, dans l’attente, le deuil et la mémoire.

Belateche choisit ici la voie du roman-mémoire, entre le témoignage historique et la fiction poétique. L’auteur revendique cette hybridité comme un moyen de combler les silences laissés par l’Histoire officielle. S’appuyant sur des faits documentés — la mort du colonel Amirouche, les exactions de l’armée coloniale, les exclusions scolaires, les deuils familiaux — il redonne vie à ceux que les archives ont oubliés. Mais la rigueur du chercheur cède souvent à la sensibilité du romancier : l’émotion, la tendresse, la douleur se mêlent à la précision historique pour produire un texte vibrant, où l’exactitude et la vérité du cœur se confondent. Ce faisant, Belateche accomplit un double geste : celui du témoin, qui transmet la mémoire, et celui du fils, qui répare une filiation brisée.

L’apport de Momoh, l’enfant des djebels est d’abord d’ordre symbolique et éthique. En déplaçant le regard de la guerre vers le foyer, l’auteur libère la mémoire du poids héroïque pour la replacer dans l’humain. La Résistance n’est plus une abstraction, mais une expérience intime : celle d’un père forgeron qui fabrique des armes la nuit, d’une mère qui attend, d’une enfant humiliée mais promise à la liberté.

En filigrane, la forge du père, Larbi Ben Amara, devient la métaphore centrale du roman : le feu qui façonne le métal est celui qui purifie la mémoire et forge la liberté. Ce motif récurrent illustre la philosophie de Belateche : la dignité se construit, se chauffe, se trempe dans la douleur — comme une lame dans le feu de l’Histoire.

À travers eux, Belateche montre que l’héroïsme peut aussi être silencieux, que la dignité se conquiert parfois dans la patience et la douleur. Loin de glorifier la guerre, il en révèle la profondeur morale et la dimension universelle : celle de la lutte de tout être humain pour exister librement. Sur le plan littéraire, le roman impressionne par sa sobriété stylistique et sa puissance évocatrice. L’écriture, claire et sensible, restitue les paysages de Kabylie avec la précision d’un peintre : les djebels baignés de brume, les forges embrasées, les villages meurtris. Chaque chapitre résonne d’une musicalité grave, presque testamentaire. Belateche parvient à faire coexister la beauté et la douleur, la tendresse et la tragédie, dans un équilibre rare qui rappelle les grandes pages de Mouloud Feraoun ou de Kateb Yacine, mais dans une tonalité plus intime, plus familiale.

L’impact de Momoh, l’enfant des djebels – Debout jusqu’à la mort dépasse largement les frontières du roman historique ou du simple récit de guerre. Il s’impose comme une œuvre de médiation et de transmission, un véritable trait d’union entre les générations. Samir Belateche réussit à établir un dialogue entre ceux qui ont vécu la guerre de libération, porteurs d’une mémoire souvent douloureuse, et ceux qui n’en perçoivent plus que l’écho lointain, jeunes générations parfois détachées de leur passé national. En cela, son livre n’est pas seulement un hommage au courage des anciens, mais aussi une invitation à la jeunesse à renouer avec ses racines, à comprendre que la liberté dont elle jouit aujourd’hui s’est bâtie sur les sacrifices et les larmes de ses aînés. Cette volonté de réconciliation se manifeste dans la manière dont Belateche humanise la mémoire.

Loin des discours officiels ou des récits héroïques figés, il redonne un visage et une voix aux anonymes : les mères endeuillées, les enfants exclus, les paysans transformés en résistants. Il nous rappelle que l’Histoire n’est pas faite uniquement par les grands hommes, mais aussi et surtout par ces existences modestes, ces gestes silencieux qui, mis bout à bout, ont forgé la dignité d’un peuple. En racontant le destin de la famille Ben Amara, l’auteur fait de l’intime un miroir du collectif : la douleur d’une mère devient celle de toutes les mères algériennes, le serment d’un frère devient celui d’une nation entière. Dans un monde contemporain où la mémoire s’effrite, où les idéaux se diluent et où les récits collectifs cèdent souvent la place à l’individualisme, Momoh, l’enfant des djebels agit comme un contrepoison à l’amnésie. Belateche rappelle que l’oubli est une seconde mort, et que la liberté, conquise au prix du sang, ne peut survivre qu’à travers le souvenir. Le roman devient ainsi un acte civique autant qu’un acte littéraire : il réveille la conscience nationale en lui redonnant un cœur battant. À travers la voix de l’auteur — à la fois témoin, héritier et passeur —, la mémoire des djebels redevient vivante, vibrante, actuelle. Ce livre est aussi une réflexion sur le temps et la transmission.

En reliant le passé au présent, Belateche montre que la mémoire n’est pas une nostalgie, mais une force agissante. Elle éclaire le présent, elle le structure, elle empêche la répétition des fautes. En ce sens, son roman s’inscrit dans une démarche profondément éducative et humaniste : il enseigne sans jamais moraliser, il raconte sans imposer, il émeut tout en éveillant. Le lecteur y trouve non seulement une leçon d’histoire, mais une leçon de vie. Enfin, Momoh, l’enfant des djebels se lit comme une épopée moderne et une élégie fraternelle. Épopée, parce qu’il retrace le combat d’un peuple pour son affranchissement ; élégie, parce qu’il pleure ses martyrs tout en célébrant leur grandeur. Belateche parvient à concilier le souffle de l’Histoire et la délicatesse du cœur, le tumulte du maquis et le silence du deuil.

Son écriture, à la fois précise et poétique, transforme la tragédie en prière, la mémoire en lumière. Ainsi, en ravivant les braises du passé, Samir Belateche éclaire les consciences du présent. Son roman n’est pas un monument figé, mais une flamme — une promesse faite à tous ceux qui sont tombés dans les djebels, que leur voix ne s’éteindra jamais. Momoh, l’enfant des djebels – Debout jusqu’à la mort est bien plus qu’une œuvre littéraire : c’est un engagement moral, une main tendue entre les générations, et une déclaration d’amour à la liberté. Par ce livre, Belateche prouve qu’écrire, c’est aussi continuer le combat — non plus avec des armes, mais avec des mots, pour que jamais ne meure la mémoire de ceux qui ont vécu et sont morts debout.

L’ensemble forme une œuvre d’une rare cohérence où la mémoire familiale se fond dans la mémoire nationale, jusqu’à devenir un chant universel de résistance et d’amour. Samir Belateche offre avec Momoh, l’enfant des djebels – Debout jusqu’à la mort une œuvre d’une intensité rare, à la croisée de l’histoire, de la mémoire et de la littérature. Ce roman, tout en s’enracinant profondément dans la terre kabyle et dans la tragédie de la guerre de libération, dépasse le cadre national pour toucher à l’universel. Ce n’est pas seulement l’histoire d’un jeune homme tombé pour la liberté de son pays, mais celle de tous les êtres humains confrontés à la violence, à la perte et au devoir de mémoire. Belateche transforme la douleur familiale en un message d’espérance collective : de la mort naît la dignité, du silence surgit la parole, de l’oubli renaît la mémoire. Dans cette fresque où se mêlent l’intime et le collectif, chaque personnage devient une incarnation symbolique.

Momoh représente la jeunesse sacrifiée, celle qui a choisi de mourir debout pour qu’un peuple puisse se tenir debout à son tour. Fadhma, la mère, incarne la constance de l’amour et de la foi face à l’absurde de la guerre. Zahia, la sœur exclue de l’école coloniale, figure la promesse d’un avenir possible, celui de l’Algérie libre et instruite pour laquelle son frère s’est battu. À travers eux, l’auteur ne se contente pas de raconter une épopée : il rend hommage à la résistance du quotidien, à ces gestes de survie et de dignité qui ont tissé l’identité d’un peuple. Mais le roman ne se limite pas à une célébration patriotique. Belateche s’élève au-dessus des frontières pour proposer une méditation universelle sur la condition humaine. Dans son écriture sobre et lumineuse, la guerre d’Algérie devient le miroir de toutes les luttes contre l’oppression, de toutes les résistances face à l’injustice.

En cela, Momoh, l’enfant des djebels dialogue avec d’autres mémoires du monde : celles des peuples colonisés, des résistants, des exilés, de tous ceux qui refusent de plier. L’auteur rappelle que la liberté n’est pas un acquis mais un combat permanent, et que l’héroïsme n’appartient pas au passé : il se réinvente chaque jour dans les gestes de vérité et de courage. Ainsi, Belateche se fait passeur de mémoire. Par sa plume, il sauve de l’oubli ces voix que l’Histoire officielle a souvent effacées. Il écrit non pour glorifier, mais pour rendre justice ; non pour figer le souvenir, mais pour le transmettre vivant. En redonnant chair et émotion à la guerre d’indépendance, il transforme le devoir de mémoire en un devoir d’humanité. L’histoire des Ben Amara, dans toute sa simplicité et sa grandeur, devient le reflet d’une histoire plus vaste — celle d’un peuple qui, malgré les blessures du temps, persiste à croire en la dignité, en la fraternité et en la liberté.

Momoh, l’enfant des djebels est donc bien plus qu’un roman historique : c’est une œuvre de transmission et de reconnaissance, un chant de fidélité aux morts et une promesse faite aux vivants. Dans la voix de Samir Belateche résonne celle de toute une génération d’écrivains de la mémoire, qui rappellent au monde que la liberté se conquiert, se défend et se raconte. Par ce livre, l’auteur inscrit son nom parmi ceux qui, à travers la littérature, refusent l’effacement et affirment que, tant qu’un mot sera écrit, les djebels continueront de parler.

Brahim Saci

Samir Belateche, Momoh, l’enfant des djebels, Independently published, 2025