Dans L’invention d’un jeu d’échecs à Mascara, Zoubida Berrahou mêle fiction, mémoire et réflexion identitaire pour revisiter l’histoire algérienne à travers une métaphore audacieuse : celle du jeu d’échecs. Entre Mascara et Alger, entre tradition et modernité, l’autrice interroge les fondements d’une nation en quête d’équilibre et fait du jeu un espace symbolique où se rejoue le destin collectif.

À la croisée de la littérature, de l’histoire et de la réflexion identitaire, L’invention d’un jeu d’échecs à Mascara publié par les éditions El Amir, de Zoubida Berrahou s’impose comme une œuvre singulière au sein du paysage littéraire algérien contemporain. Porté par une écriture à la fois savante et poétique, ce roman interroge les fondements d’une nation en quête d’harmonie entre passé et modernité. Derrière la fiction, se déploie une méditation sur la mémoire, la culture et la transmission, où le jeu devient un miroir de la société. Pour comprendre la portée de ce texte, il convient d’abord de s’attarder sur la trajectoire et la démarche intellectuelle de son autrice, avant d’explorer la richesse symbolique et identitaire de cette œuvre ambitieuse.

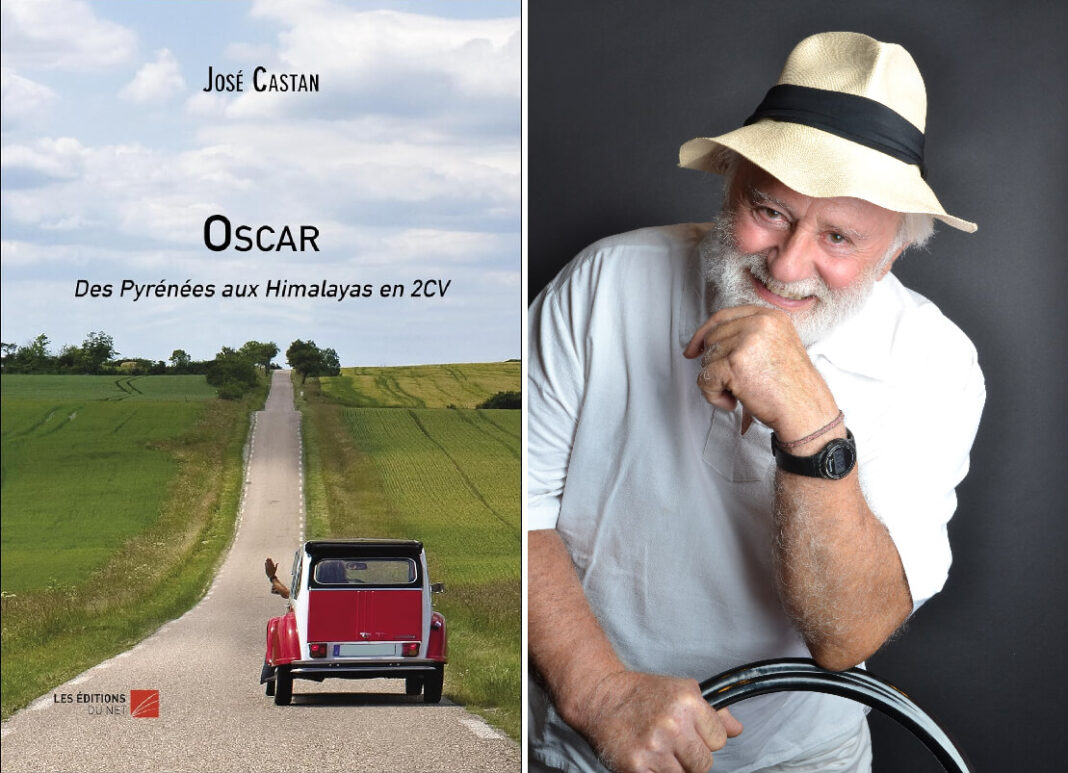

Zoubida Berrahou est une personnalité aux multiples facettes, combinant la rigueur académique de la professeure des universités en économie et la sensibilité créatrice de l’écrivaine et romancière. Originaire de Mascara, ville au riche passé historique en Algérie, elle apporte à la littérature francophone une voix nourrie par une double culture et une expertise en sciences sociales. Cette double casquette se reflète dans ses écrits, où l’analyse sociologique et économique se mêle à une imagination fertile. Son parcours littéraire ne débute pas avec ce roman : elle est également l’auteure d’un premier roman, Sémiramis au pays de Dounia, qui explorait déjà la complexité de l’identité et de l’histoire algériennes à travers le personnage de Dounia, étudiante à Oran, et a été nommé à la 10ᵉ journée du manuscrit francophone. Elle a aussi publié deux recueils de poésie, Halte-temps et Montréal en 10 tons, et son troisième roman, Zou au pays de Jean-Lou, hommage à Jean-Louis Murat, vient tout juste de paraître en France aux Éditions du Net.

L’invention d’un jeu d’échecs à Mascara de Zoubida Berrahou n’est pas seulement un roman, c’est une véritable construction intellectuelle qui utilise la fiction pour interroger la réalité et l’histoire algériennes. L’originalité de l’œuvre repose entièrement sur la mise en scène d’une quête mythique entreprise par deux jeunes frères, Racim et Necib. C’est lors d’un trajet entre leur ville natale, Mascara, et la capitale, Alger, que germe une idée audacieuse chez le plus jeune : et si le jeu d’échecs avait des racines à Mascara ? Cette interrogation initiale, apparemment anodine, devient le moteur d’une réflexion profonde sur l’identité et les fondements historiques du pays. Le récit s’articule autour d’une tension géographique et symbolique entre les deux cités : Mascara, ville d’origine de l’Émir Abdelkader, est associée à l’histoire fondatrice de l’État moderne algérien et, dans le roman, est perçue comme le lieu d’une certaine tradition, voire d’un certain conservatisme, tandis qu’Alger est présentée comme le pôle de la modernité et des privilèges, mais avec l’idée que sa modernité est souvent « en surface » et que ses « tripes » sont constituées des « petits Mascara conservateurs ».

L’Émir Abdelkader est au cœur de cette confrontation symbolique. Figure tutélaire et architecte de la première esquisse d’un État algérien moderne, il est érigé par les jeunes héros en maître du jeu historique. Son rôle est de conférer une légitimité à Mascara en la symbolisant comme la capitale éternelle. Ainsi, la suprématie qu’Alger exerce aujourd’hui est imaginativement réinterprétée par les frères comme le résultat d’une partie de « Cheikhs » (échecs) jouée et gagnée par Alger. La métaphore du jeu d’échecs, ou « Cheikhs », n’est pas un simple décor : elle structure le récit en jours, tel un plateau de jeu (Jour 1, Jour 2, etc.), où les protagonistes mènent une enquête. Le jeu sert à dépassionner l’histoire et à l’analyser froidement, en termes de stratégies, de pièces maîtresses (l’Émir) et de coups gagnants. L’objectif final de Racim et Necib, est de réconcilier la complexité historique et sociologique de leur pays en créant un nouvel équilibre sur cet échiquier symbolique. Le roman devient ainsi une proposition pour l’harmonie nationale, filtrée par le prisme d’une histoire réinventée.

L’apport majeur de L’invention d’un jeu d’échecs à Mascara réside dans son utilisation brillante et inventive du jeu d’échecs (le « Cheikhs ») en tant que puissante métaphore de la mémoire collective et des tensions identitaires en Algérie. Le plateau de jeu n’est pas un simple cadre ludique : il devient la carte stratégique sur laquelle s’est jouée et se joue l’histoire du pays. En imaginant que la suprématie actuelle d’Alger sur Mascara résulte d’une partie d’échecs historique remportée par la capitale, l’auteure permet de désacraliser le récit national. Elle le transforme en une série de coups, de stratégies et de pertes, invitant le lecteur à analyser l’histoire avec la distance et la rationalité propres au jeu. Les jeunes protagonistes, Racim et Necib, sont les figures clés de cette démarche. Ils incarnent une jeunesse moderne, progressiste et inventive, qui refuse la fatalité historique. Leur quête n’est pas de changer le passé, mais de s’en emparer pour mieux comprendre les forces et les faiblesses de la nation algérienne et, ultimement, construire un présent plus harmonieux. Ils utilisent la spéculation mythique et le jeu pour faire coexister les figures historiques (comme l’Émir Abdelkader, pièce maîtresse symbolique) avec les réalités contemporaines.

L’impact de l’ouvrage repose sur sa capacité à proposer un nouveau regard, décalé et poétique, sur les fractures identitaires algériennes. Le défi que se lancent les frères, « Unifier Alger et Mascara », cristallise la problématique centrale du pays. « Alger » symbolise une modernité parfois superficielle et centralisée, associée aux lieux de privilèges et à une ouverture rapide sur le monde extérieur, telle une balle de ping-pong allant et venant sans profondeur, tandis que « Mascara » représente les traditions, le conservatisme et la profondeur historique des villes de l’intérieur, comme Mascara, lieu de naissance de l’État algérien moderne sous l’Émir. Par cette opposition, Zoubida Berrahou révèle une vérité sociologique profonde : la modernité algéroise n’est « qu’en surface » et ses « tripes [sont] constituées de petits Mascara conservateurs ». En mêlant dialogues inventifs, figures historiques et spéculation mythique sur les origines du jeu, le roman invite à une réflexion essentielle sur la construction de l’identité. Il ne s’agit pas de rejeter le passé ou la modernité, mais d’intégrer toutes les composantes du pays sur le même échiquier, pour atteindre un équilibre indispensable à l’harmonie nationale.

L’invention d’un jeu d’échecs à Mascara se présente comme bien plus qu’un simple roman : c’est une œuvre-miroir où Zoubida Berrahou interroge, à travers la fiction, les fondements mêmes de l’identité collective et de la mémoire nationale. En choisissant le jeu d’échecs comme métaphore centrale, l’auteure élabore une véritable allégorie du destin algérien, où chaque pièce, chaque mouvement, devient symbole d’un rapport de force entre tradition et modernité, mémoire et oubli, enracinement et ouverture. Le roman dépasse ainsi la simple trame historique ou sociologique pour s’imposer comme une fresque à la fois poétique et philosophique, où l’histoire, la géographie et le mythe se croisent et se répondent. Dans cette perspective, le jeu que les jeunes héros tentent « d’inventer » n’est pas seulement un divertissement, mais une quête de sens : il s’agit de réapprendre à lire les signes du passé pour mieux écrire l’avenir.

Mascara, lieu de mémoire associé à l’Émir Abdelkader, devient alors un espace symbolique où se rejoue la partie inachevée de la nation, un terrain où se mêlent l’héritage spirituel, le traumatisme colonial et la recherche d’une cohérence identitaire. La rencontre littéraire organisée en partenariat avec le Cercle de l’Émir Abdelkader vient confirmer la portée culturelle et mémorielle de l’œuvre : elle inscrit le roman dans un cadre de réflexion plus large sur la transmission et la réconciliation entre les générations. En ce sens, le texte de Berrahou agit comme un pont entre le passé et le futur, entre le réel et l’imaginaire, invitant le lecteur à participer à ce vaste « jeu » intellectuel et symbolique où se décide, peut-être, la possibilité d’un nouvel horizon pour le pays.

L’invention d’un jeu d’échecs à Mascara se distingue comme une œuvre qui dépasse la simple narration romanesque pour interroger, avec finesse et profondeur, la mémoire et l’identité algériennes. À travers la symbolique du jeu, Zoubida Berrahou transforme la réflexion historique en une quête de sens, où chaque mouvement devient un geste vers la réconciliation entre héritage et modernité. Par la force de son écriture et la richesse de ses symboles, elle invite le lecteur à participer à ce dialogue entre passé et avenir, entre réel et imaginaire, un jeu d’esprit et de cœur où se dessine, peut-être, la possibilité d’une Algérie réconciliée avec toutes ses dimensions.

Brahim Saci

Zoubida Berrahou, L’invention d’un jeu d’échecs à Mascara, Éditions El Amir