La recherche de Khelifa Mahieddine sur les mathématiques des Pharaons repose sur une thèse audacieuse : la civilisation des anciens Egyptiens a été créée par des tribus berbères qui auraient migré du Maghreb et du Sahara à la fin du Paléolithique, suite à des crises climatiques.

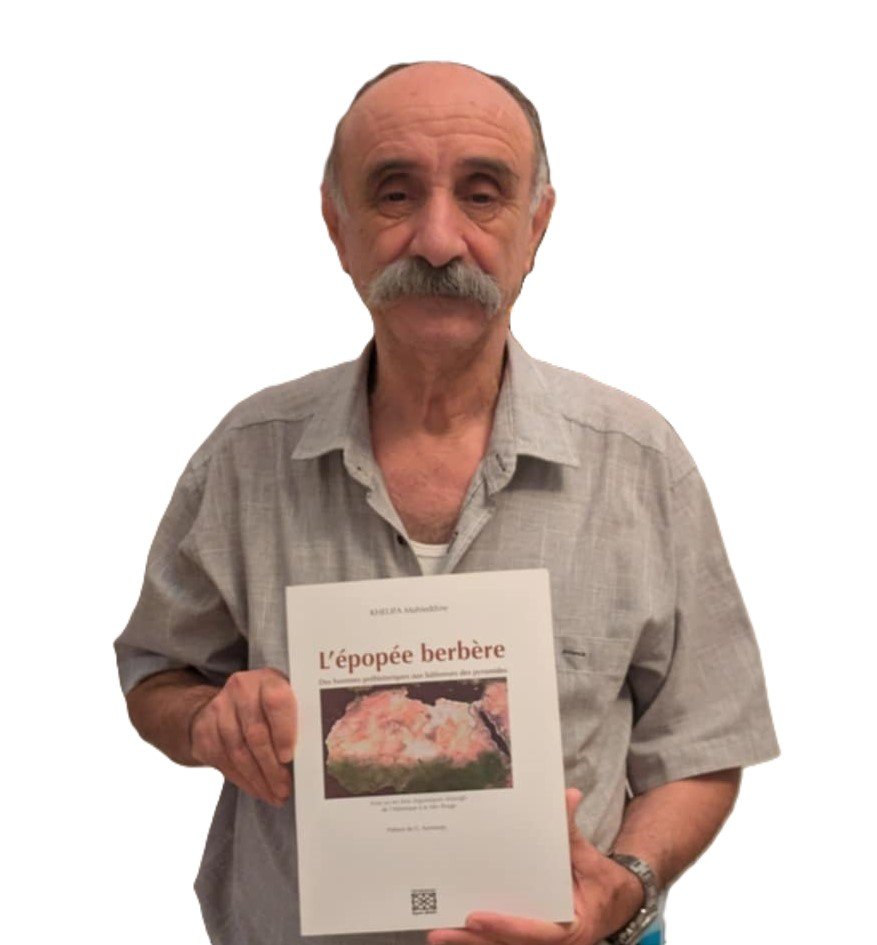

Khelifa Mahieddine étaye cette théorie (le lien entre les berbères et les pharaons) dans son ouvrage L’Epopée berbère, en se basant sur une réinterprétation de la linguistique, de la toponymie et de l’analyse de constantes mathématiques.

Le fait que le livre de Khelifa Mahieddine soit préfacé par Ginette Aumassip, une ancienne directrice de recherche au Centre national de la recherche scientifique (CNRS) spécialisée en préhistoire et en archéologie du Sahara, confère une crédibilité scientifique considérable à l’ouvrage.

Dans le milieu de la recherche, une préface d’un spécialiste éminent est souvent perçue comme un signe de légitimité. Cela indique que le travail de l’auteur a été lu et jugé suffisamment pertinent et sérieux pour mériter le soutien d’un pair respecté. Ce n’est pas une simple recommandation, mais un sceau d’approbation qui encourage la communauté scientifique et le grand public à prendre la thèse de Mahieddine au sérieux.

La préface de Ginette Aumassip place l’ouvrage de Mahieddine dans un cadre académique et donne à sa thèse une résonance qui dépasse le seul champ des idées non conventionnelles. Elle suggère que les théories de l’auteur, bien que non orthodoxes, méritent d’être étudiées et débattues par le monde de la recherche. Ce soutien apporte une tout autre dimension au livre, transformant son contenu de simple spéculation en un objet de débat scientifique potentiel.

L’auteur part du nom que se donnaient les anciens Égyptiens, « Mis-Ra », qu’il réinterprète comme « fils de Ra ». Il établit un lien étymologique avec le mot amazigh « awragh », signifiant « jaune, étincelant, blond », pour suggérer que les Mis-Ra étaient des descendants de chasseurs-cueilleurs amazighs. Ces tribus auraient migré du Maghreb et du Sahara vers la vallée du Nil à la fin du Paléolithique, à la suite de graves crises climatiques.

Selon Mahieddine Khelifa, c’est l’observation, pendant des siècles, de la régularité périodique des crues du Nil, qui revenaient chaque année après 12 apparitions de la Lune, qui a poussé les prêtres égyptiens à accorder une importance particulière à ce chiffre. Pour lui, ce cycle leur a permis de comprendre que la Terre fait une révolution complète autour du Soleil en 12 lunaisons. Le chiffre 12, considéré comme sacré et divin par les Mis-Ra, se retrouve dans de nombreux aspects de leur culture, du nombre de notables qui portaient la dépouille du pharaon aux signes du Zodiaque.

L’auteur affirme que cette symbolique a été reprise par les religions monothéistes. Par exemple, la Thora, compilée entre le 7e et le 2e siècle av. J.-C., fait mention des 12 enfants de Jacob, à l’origine des 12 tribus d’Israël. De même, le Nouveau Testament fait référence aux 12 apôtres de Jésus-Christ. Mahieddine Khelifa va jusqu’à suggérer que le drapeau européen, avec ses 12 étoiles, a repris cette symbolique de manière « camouflée » en référence au christianisme.

Selon l’auteur, le chiffre 12 a également conduit les Mis-Ra à créer la « corde à 13 nœuds », un instrument de mesure d’une longueur de 12 coudées d’exactitude. C’est avec cette corde qu’a été conçu le triangle rectangle 3, 4, 5, qui est à l’origine du théorème de Pythagore. L’auteur rappelle que Pythagore a étudié la géométrie et les mathématiques pendant 22 ans auprès des prêtres du pays des Mis-Ra. Le document affirme également que c’est en utilisant les nombres 3, 4 et 5 que les Mis-Ra ont obtenu le chiffre 60, ce qui explique pourquoi l’heure est divisée en 60 minutes et la minute en 60 secondes.

Le travail de Mahieddine Khelifa met en avant la coudée d’exactitude, une mesure de 0,5236 mètre. Selon lui, cette unité, également connue sous le nom de coudée royale égyptienne, est une constante mathématique universelle qui a un lien direct avec la sphéricité de la Terre. Pour étayer ses dires, il propose plusieurs calculs.

Il affirme que multiplier la coudée d’exactitude par 6 (0,5236 X 6) donne 3,1416 , le nombre Pi (π). Il soutient que les Grecs se sont appropriés ce chiffre, bien qu’il ait été découvert par les prêtres égyptiens. Dans le même ordre d’idées, il propose une autre opération. En soustrayant la coudée d’exactitude du nombre 3,1416, on obtient 2,618, ce qui correspond au nombre d’Or (φ) au carré. Ces calculs, selon l’auteur, démontrent la maîtrise des Berbères d’Égypte en 3D.

Khelifa Mahieddine soutient que l’Occident a délibérément ignoré cette constante universelle pour ne pas avoir à reconnaître l’apport des peuples du Sud de la Méditerranée. Il suggère que le nombre d’or aurait dû s’appeler « Mi », en l’honneur des Mis-Ra, au lieu de « Phi », un nom donné par les Grecs en hommage au sculpteur Phidias. L’auteur rappelle également que l’astronome Eugène Michel Antoniadi a utilisé l’expression « coudée d’exactitude » pour souligner sa précision et sa fiabilité en tant qu’unité de mesure. L’ouvrage souligne aussi que la soustraction de la coudée d’exactitude du chiffre 3,1416 donne le nombre d’Or au carré (1,618). Le document rappelle également que le volume d’une sphère de 1 mètre de diamètre plongée dans un cube de 1 mètre de côté est de 52,36%, soit 100 fois la coudée d’exactitude.

Mahieddine Khelifa, avocat de profession et auteur de L’épopée berbère, propose une réinterprétation de l’histoire en affirmant que la civilisation des Pharaons a des origines berbères. Pour étayer sa thèse, il s’appuie sur la linguistique, la toponymie et les similitudes des noms de lieux.

Son argumentation commence par l’analyse du nom que se donnaient les anciens Égyptiens : « Mis-Ra ». Selon Khelifa Mahieddine, ce terme n’est pas un hasard. Il le met en relation avec le mot berbère « awragh », qui signifie « jaune », « orange », « étincelant » ou « blond ». Ainsi, les Mis-Ra seraient, selon lui, les « fils de Ra », non pas dans le sens d’un dieu solaire, mais comme une référence à leur ascendance, des descendants des tribus de chasseurs-cueilleurs amazighs qui auraient migré du Maghreb et du Sahara.

Pour renforcer sa théorie, l’auteur utilise la toponymie en établissant des parallèles entre des noms de lieux égyptiens et berbères. Par exemple, il analyse les noms de villes, de régions et de monuments de l’Égypte antique en recherchant leur étymologie. En se basant sur ces noms, il suggère que les peuples berbères ont donné leur nom à des lieux et des divinités en Égypte, démontrant ainsi la profondeur de leur influence.

L’auteur va jusqu’à affirmer que l’apport des Berbères a été occulté par l’Occident. Pour Khelifa Mahieddine, les découvertes scientifiques et mathématiques des pharaons ont été « ignorées à dessein » pour ne pas avoir à reconnaître leur héritage. L’ouvrage de Khelifa Mahieddine se présente comme une tentative de réhabiliter ce lien historique et de redonner aux peuples berbères leur place dans les origines des grandes civilisations.

Brahim Saci

Khelifa Mahieddine, L’épopée berbère, éditions Arabesques. Tunis – 2023