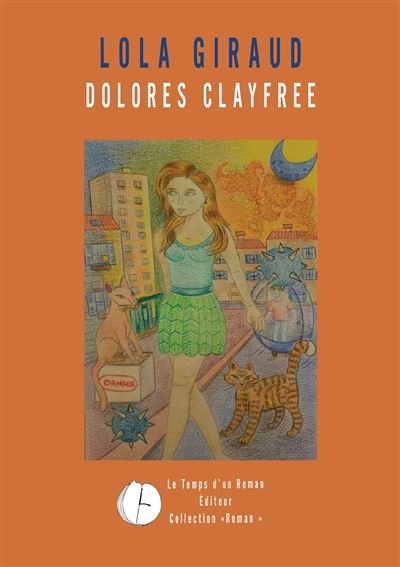

Le roman Dolorès Clayfree de Lola Giraud publié aux éditions Le Temps d’un Roman se présente comme une œuvre résolument singulière, à la croisée de plusieurs traditions littéraires qu’elle entremêle avec subtilité : la fable contemporaine, la dystopie douce et la satire poétique.

Cette hybridation donne naissance à un récit à la fois critique et lyrique, fantasque et engagé, qui interroge non seulement les conséquences d’une crise mondiale, mais aussi la manière dont cette crise façonne notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes.

Loin d’un simple témoignage post-pandémique, Lola Giraud propose dans Dolorès Clayfree une exploration sensorielle et philosophique des temps troublés, à travers une fiction à double lecture : accessible par sa narration fluide, mais riche en symboles et en résonances.

Dès les premières pages du roman Dolorès Clayfree de Lola Giraud, le lecteur est propulsé dans un univers familier mais déformé, où le virus « Tueur-Sourire » ravage les liens humains autant que les corps. Cette figure virale, à la fois grotesque et inquiétante, cristallise l’angoisse contemporaine dans une métaphore frappante : celle d’un monde où les sourires sont effacés, où les émotions sont muselées derrière des masques, et où la proximité physique devient suspecte. Dans cette mise en scène surréaliste du réel, le langage de la fable permet à Lola Giraud de traiter un sujet grave sans pesanteur, en réinjectant dans la narration une dimension ludique et critique.

Mais au-delà de cette première strate symbolique, le roman s’aventure rapidement dans des questionnements plus profonds, plus politiques, presque métaphysiques. Il s’interroge sur la fabrique de l’obéissance, sur la manière dont l’individu abdique sa liberté en échange d’une sécurité illusoire, et sur ce que devient l’humanité lorsqu’elle se laisse envahir par la peur. À travers le confinement, la surveillance, la distance et la méfiance généralisée, ce monde imaginé devient une allégorie du contrôle doux, où l’exception devient la norme et l’habitude, un enchaînement volontaire.

C’est dans ce contexte figé que surgit Dolorès Clayfree, personnage-titre et force de subversion. Lucide, effrontée, rêveuse mais combative, elle refuse la passivité ambiante. Contrairement à la masse résignée, elle perçoit dans ce silence général un danger bien plus grand que le virus lui-même : l’extinction du vivant intérieur, la perte du contact sensoriel avec le monde, l’appauvrissement du langage et des émotions. Elle est le regard qui ne se détourne pas, la voix qui s’élève quand tout s’éteint.

Son prénom, Dolorès, qui signifie la douleur, est contrebalancé par son nom, Clayfree, littéralement « argile libre ». Elle est donc à la fois le poids de l’époque et la promesse d’une forme malléable, en devenir, libérable. À travers elle, Lola Giraud façonne une héroïne symbolique, archétype de la conscience éveillée, qui n’a rien d’une guerrière classique : elle agit sans violence aveugle, mais avec une détermination poétique, armée de ciseaux de coiffeuse et d’une foi inébranlable en la beauté perdue du monde.

Fusion du réel et du fantastique

Ce double mouvement, dénonciation du monde tel qu’il est et appel à l’invention de nouveaux gestes, structure tout le récit. Car si le virus est un monstre, il est aussi un révélateur. Il montre jusqu’où l’humain est prêt à s’abandonner à l’ordre pour échapper au chaos. Mais à l’inverse, il fait aussi émerger des figures de lumière, d’audace, de résistance intérieure, capables de transformer la peur en élan, la nuit en aventure, et la contrainte en poème.

C’est cette fusion du réel et du fantastique, du désespoir et de l’espérance, qui donne au roman sa densité unique. Lola Giraud ne se contente pas de raconter une crise ; elle en transcende l’expérience en créant un mythe contemporain, dans lequel chacun peut se reconnaître, et, peut-être, se réveiller.

L’impact de ce roman tient dans sa capacité à incarner la révolte, non pas dans une violence brutale ou désespérée, mais dans une résistance poétique. Dolorès ne se bat pas uniquement contre le virus, elle lutte contre l’uniformisation, la résignation, l’abdication de la joie. Son arme ? Une paire de ciseaux héritée de sa grand-mère, modeste mais symbolique. Sa mission ? Tuer les soldats du Tueur-Sourire, ces boules grotesques, monstres patrouilleurs de la nuit, qui incarnent la peur collective. La nuit devient alors un espace de transformation, où les immeubles ondulent, où les chats parlent, où les marginaux possèdent la sagesse des oracles. Dans ce monde parallèle, Dolorès rejoint une résistance secrète, celle des Tigres Éclaireurs, dont le but est de renverser l’Ordre Mondial responsable de l’infection orchestrée.

Ce qui rend l’apport de ce roman si singulier, c’est la façon dont il redonne aux mots et aux images leur puissance symbolique. Le masque, par exemple, n’est pas qu’un objet sanitaire : il devient le voile d’une société anesthésiée. Les bulles dans lesquelles roulent les passants renvoient à la bulle cognitive de l’individualisme connecté. Les immeubles dégoulinants signalent un monde en perte de verticalité, de repères. Et surtout, Dolorès, femme, coquette, intuitive, redonne à la féminité libre une place centrale dans la lutte contre l’uniformisation. Ni naïve, ni militante dans le sens classique du terme, elle agit à hauteur d’âme, avec ce courage des êtres qui refusent l’extinction lente de la sensibilité.

Le texte est traversé d’humour, de tendresse, de visions surréalistes dignes d’un rêve éveillé. Des personnages secondaires comme Willy, le chat qui parle avec morgue, ou Mélocoton, le félin philosophe au pelage rose, enrichissent le récit d’une densité symbolique et d’un souffle allégorique puissant. Le lecteur est constamment balancé entre réalité déformée et utopie résistante, dans un climat étrange mais étrangement familier. L’écriture, très visuelle, parfois lyrique, parfois sarcastique, fait de ce roman une expérience sensorielle.

Dolorès Clayfree s’impose comme un manifeste littéraire pour les temps obscurs. Ce roman n’est pas une simple fiction divertissante ancrée dans les séquelles d’une pandémie ; il est une réactivation du rêve, de la désobéissance douce et de l’imaginaire libre face aux forces d’inertie, d’oubli et de standardisation. La force du récit repose dans son double mouvement : d’un côté, une critique sociale féroce mais déguisée, presque enfantine, contre le totalitarisme insidieux de la peur ; de l’autre, une célébration vibrante de ce qui reste humain, chaud, vivant, le désir de créer, d’aimer, de marcher la tête haute.

| À LIRE AUSSI |

| Mohand Ouramdane Larab : « Poursuivre le travail de sauvegarde de notre patrimoine oral » |

Dolorès, par sa candeur, sa fantaisie, sa quête de sens et son besoin viscéral d’action, devient une figure moderne de l’individu qui choisit l’âme plutôt que le confort, le questionnement plutôt que la soumission. C’est dans cette posture qu’elle inspire : elle incarne cette voix rare qui ne crie pas, mais qui agit, qui doute sans se taire, qui chute parfois mais se relève, animée par une intuition supérieure, celle que la vie ne vaut rien si elle ne laisse plus la place au mystère, au lien, à la beauté du geste désintéressé

Ce que Lola Giraud propose au lecteur, c’est une réconciliation entre la révolte et la poésie, entre la critique et le rêve. Elle n’oppose pas brutalement le bien au mal, mais montre à quel point le contrôle peut se parer de bienveillance, et combien la liberté peut sembler dérangeante, imprévisible, presque inconvenante dans un monde aseptisé. Ce roman murmure à chacun de nous que résister, ce n’est pas seulement s’opposer, c’est aussi inventer une autre manière d’exister, plus souple, plus vraie, plus proche de ce que nous sommes vraiment.

Dolorès Clayfree est de ces livres qui ne se referment pas totalement une fois la dernière page tournée. Il laisse un goût de lucidité douce-amère, une envie de redresser le dos, de sortir dans la rue même si elle est vide, de parler aux chats, d’oser désobéir, et surtout — de ne plus jamais se contenter d’un monde sans sourires.

Brahim Saci

Lola Giraud, Dolorès Clayfree, éditions Le Temps d’un Roman, 2025