Laurentine et moi de José Castan n’est pas seulement un roman, c’est une plongée mémorielle et humaine au cœur d’un lieu à part : le Hédas, le ravin séculaire de Pau, transformé en « cour des miracles » pour les exilés du XXe siècle.

José Castan, enfant réfugié de l’Espagne républicaine, dresse dans ce roman un vibrant portrait de Laurentine, une immigrée russe hors-norme, flamboyante « passionaria du Hédas » et figure tutélaire. À travers le prisme de leur amitié improbable, l’auteur tisse une chronique où la misère sociale et l’exil forcé croisent la solidarité, l’esprit de résistance et l’inépuisable vitalité des marges, offrant un témoignage essentiel sur la construction identitaire face aux chocs brutaux de l’Histoire.

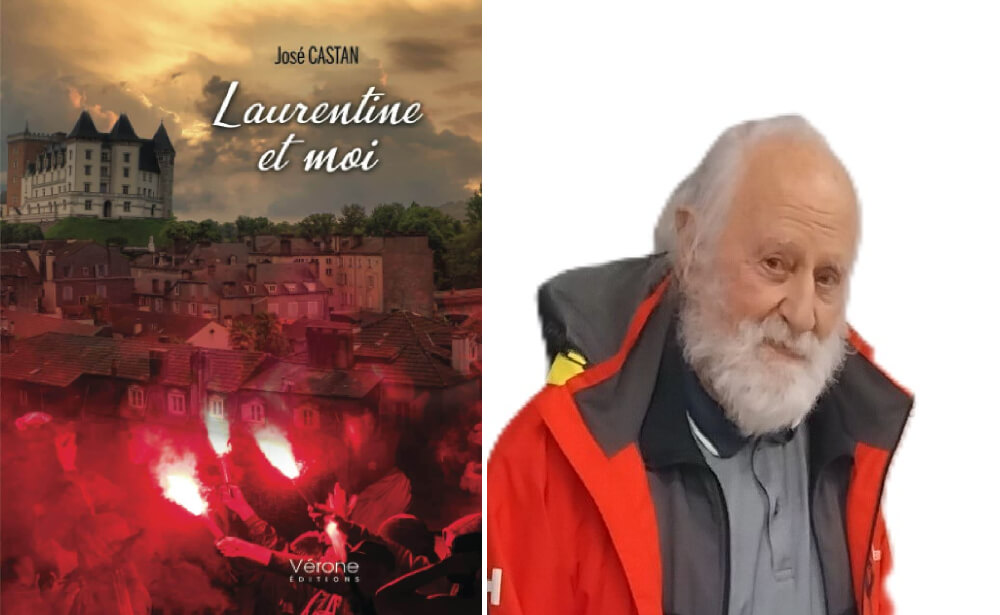

Le roman de José Castan, intitulé Laurentine et moi, paru aux Vérone éditions, se révèle être une œuvre d’une puissance singulière, à la croisée de l’autobiographie et de la fiction historique. L’ouvrage se nourrit en profondeur des méandres de la mémoire et de l’imagination de son auteur, tout en s’ancrant dans un cadre historique et social d’une grande acuité. José Castan, également connu pour d’autres titres comme La traversée d’un autre monde et Guaporé, s’inscrit au cœur de son propre récit : il est le « moi » du titre, ce narrateur dont l’identité est inextricablement liée à l’Histoire. Il se définit lui-même comme un « petit réfugié espagnol d’une république assassinée », révélant d’emblée la blessure fondatrice de son enfance.

Son destin est marqué par l’exil, sa famille ayant été contrainte de fuir les bombardements franquistes en Aragon pour trouver refuge en France. Le hasard de sa naissance, « fortuitement sur le pont de pierre de Bordeaux », lui confère une position unique et symbolique : il est le seul Français de sa lignée, élevé par un père aux convictions communistes affirmées. Cette double identité, tiraillée entre l’Espagne des origines, terre de la mémoire et du combat politique perdu, et la France d’accueil, lieu de la survie et de l’intégration, ne fait pas que fonder la trame du récit ; elle constitue le prisme à travers lequel il observe le monde, donnant au roman sa résonance particulière sur les thèmes de l’appartenance, du déracinement et de l’héritage politique.

L’analyse du roman s’articule autour d’une immersion fascinante dans un lieu à forte charge symbolique, qui est le véritable cœur géographique et humain de l’œuvre : le quartier du Hédas à Pau. Ce ravin pittoresque, initialement créé comme une ligne de défense historique pour le château des vicomtes du Béarn, a vu son rôle se dégrader, relégué par l’urbanisme et le temps au rôle ingrat d’égout et de dépotoir de la ville haute, qui le dominait non seulement physiquement, mais aussi socialement. Ce bas-fond devient, sous la plume de Castan, une véritable « cour des miracles » moderne. Il sert de refuge inattendu et de havre de fortune pour les déracinés de l’histoire, un creuset bouillonnant où se rencontrent et cohabitent les vagues d’immigration successives du XXe siècle : les Russes blancs chassés par la Révolution d’Octobre (à l’image de Laurentine), les Espagnols fuyant le franquisme (comme le narrateur), ou encore les émigrés Italiens, Polonais et Maghrébins.

Au cœur de ce creuset cosmopolite et marginal vit Laurentine, la figure tutélaire et éponyme. Décrite comme une vieille dame « un peu loufoque », elle est un personnage archétypal, un symbole de résistance indomptable qui lui vaut le surnom de « passionaria du Hédas ». Sa longévité exceptionnelle est un exploit en soi, ayant eu la particularité d’avoir « touché à trois siècles » (née en 1898, décédée en 2000), faisant d’elle une dépositaire vivante de la mémoire. Elle incarne une forme de résistance flamboyante face à la fatalité, comme en témoignent ses maximes philosophiques qui ponctuent le récit : « C’est de la vie qu’il faut se méfier, pas de la mort ! » ou encore « Il faut vivre à l’infini pour que la mort ne puisse rien ! ». Devenue, à sa manière, la gardienne bienveillante et excentrique du lieu, elle veille sur le jeune narrateur.

Le récit transcende la simple description de la misère pour devenir une chronique de la survie et de la débrouille, marquée par le travail intense et souvent ingrat (lavandières, manœuvres) et par une culture populaire riche, où les mœurs espagnoles (la vie « à la calle », dans la rue, la ferveur) se mêlent aux légendes locales, telle que celle de la « malemort », enrichissant considérablement la densité ethnographique et affective de l’œuvre.

L’apport essentiel du livre de José Castan réside dans sa capacité à opérer une véritable réhabilitation narrative : il s’emploie à donner une voix aux invisibles, à ces réfugiés et déracinés relégués en marge des cités, loin des regards de l’histoire officielle. En faisant du Hédas le théâtre principal de son récit, l’auteur parvient à transformer un lieu de déchéance, historiquement condamné à être l’égout de la ville, en un vibrant territoire d’humanité et de solidarité. Le roman agit comme un miroir, rappelant avec acuité la brutalité des chocs historiques (guerre civile espagnole, révolution russe) et l’injustice sociale fondamentale qui sépare la ville du « haut », celle du pouvoir et des bourgeois, de celle du « bas », peuplée de manœuvres et de lavandières. Dans cette dualité, la vitalité excentrique de Laurentine s’impose comme une force irrésistible. Cette femme, qualifiée de « jusqu’au-boutiste » et qui a traversé les grands mouvements du XXe siècle, agit comme un puissant catalyseur d’optimisme et de subversion face à la fatalité et à l’oppression sociale. Son existence est une leçon de vie qui transcende la misère matérielle.

L’impact durable de son esprit indomptable est d’ailleurs concrétisé par l’épilogue du roman : son histoire finale, un accident survenu à l’aube du XXIe siècle, permet à sa famille de financer de nouveaux projets artistiques. Ce dénouement, qui voit l’héritage de Laurentine se muer en outil de création et de mémoire, souligne le rôle du narrateur (surnommé Néné) dans la création d’une société de production de documentaires ethnographiques inspirés par ces vies du Hédas. Ainsi, la transmission se fait par l’art, assurant que les histoires des invisibles ne sombrent pas dans l’oubli.

L’œuvre de José Castan, Laurentine et moi, s’élève bien au-delà de la simple note autobiographique pour s’imposer comme un roman-témoignage dense et profondément touchant, accordant une portée universelle à l’expérience singulière de l’exil et de la vie en marge. La force motrice du récit réside dans l’amitié improbable et fondatrice qui unit le jeune narrateur, un exilé espagnol, à la « passionaria » russe, scellant une alliance transgénérationnelle et transnationale. À travers ce lien, le livre explore de manière magistrale les thématiques complexes de l’exil, de la mémoire collective des peuples déracinés, et de la construction identitaire dans l’adversité.

José Castan réussit le pari littéraire de conférer une véritable dimension épique à un quartier relégué. En faisant du Hédas de Pau non pas un simple lieu, mais un point de convergence où se sont rejoués les drames et les espoirs du XXe siècle, il érige ce bas-fond en métaphore de tous les refuges et de toutes les frontières intérieures. Le roman est une célébration poignante de la dignité humaine face à l’injustice sociale et historique. Il s’achève sur la figure rayonnante et inoubliable de Laurentine, dont l’esprit indomptable et irréductible assure que la mémoire de ceux d’« en bas » continue de nourrir, d’inspirer et de subvertir le regard porté sur le monde d’« en haut ». Le lecteur en ressort non seulement instruit de l’histoire des réfugiés et des oubliés, mais surtout touché par la preuve éclatante que la solidarité humaine et la force de caractère peuvent triompher, même face à l’implacable misère.

Laurentine et moi n’est pas seulement un livre de mémoire, restituant avec précision le vécu des réfugiés ; c’est, plus profondément, un vibrant manifeste pour la dignité des marges. L’œuvre de José Castan transcende les destins individuels pour poser une question universelle sur l’oubli et la résilience. L’écho de ce récit, porté par la voix inaltérable de Laurentine, résonne bien au-delà des ruelles encaissées du Hédas, nous rappelant avec force que l’humanité la plus féroce, la plus riche et la plus indispensable se cache souvent là où l’Histoire officielle a choisi de regarder ailleurs, au bas des villes, dans les fossés des forteresses, là où seul l’amour et la solidarité tiennent lieu de rempart.

Brahim Saci

José Castan, Laurentine et moi, Vérone éditions